A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis

euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan.

Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem,

suscipit in posuere in, interdum non magna.

|

Lots of feelings and old memories from when I was 18-20 while playing NITW, which I really loved (mild spoilers ahead though it’s mostly just my personal take on it).

I remembered exploring forbidden basements at school, trying to find a secret place that was just “ours”.

I remembered an awkward campfire at night – not in the woods, in a vineyard- and everyone ending up pissed at each other or drunk because we were so uncomfortable with ourselves.

I remember going to college, knowing nobody and staying weeks without saying a word to any human being.

I remember the anger, the feeling that there was no future ahead that I’d like to be a part of. Instead of breaking things (or people) like Mae though, I put all that anger into political activism (which admittedly still involved a part of breaking stuff). It was nice and thrilling, but also mostly depressing as you come to realize things wouldn’t change as fast as you’d wish, or maybe ever?

I remember that anger and sadness and hopelessness. Wishing that some big revolution would happen and thinking that it if it did, I’d be ready to die for it because I was so useless anyway.

The semi-supernatural things that happen in NITW (trying not to spoil too much) remind me of that: a longing for something terrible and desperate, because accepting the world that was handed over to us seemed like an impossible and criminal thing to do.

Coming through to the other side knowing that there’s happiness to be found in this scary and broken world is how you become an adult I guess. It’s what NITW reminded me of. The game looks like a colorful and fantastic version of my memories. I didn’t have such good friends and such cool adventures and such interesting neighbors back then, but the game seems to tell me that everything was there all along, had I searched a bit harder. And after all I’m still in the process of becoming an adult, even now, so maybe there’s still more hope to find ahead!

Anyway, NITW is not a perfect game, but I really loved it, and I’m happy to have been among its backers :)

Article initialement publié sur Merlanfrit

Une licorne en moumoute fuchsia, un alien gonflable irisé, pêle-mêle des peluches de Mario, Kirby, et un bisounours. Des babioles qui brillent, colorées, roses, pimpantes, un tapis à franges qui dit « Player One Ready ». Une figurine de ballerine à côté d’une console de jeu NES. Une chambre de petite fille classique dans les années 90 ? Non, une installation de l’artiste Rachel Weil. Elle souhaitait mettre en scène ce qu’aurait pu être nos souvenirs d’enfance (à nous, les femmes) si les jeux vidéo avaient été « un truc de filles ». Cette chambre d’enfant à la fois « girly » et « geek » n’a probablement jamais existé pour personne.

Non, les jeux vidéo, c’était pour les garçons, qu’on le dise ouvertement ou pas. Dans mon cas, c’était même un truc un peu honteux pour les mauvais élèves. Probable que ça grillait les neurones, comme la télé. Je me souviens d’avoir joué à Pacman chez la copine de mon père divorcé. Elle avait un fils de mon âge, et je n’avais pas de frère. Il m’a fait découvrir mon premier « vrai » jeu vidéo – même s’il ne prêtait pas souvent la manette. Ça ressemblait effectivement à un truc de garçon, comme je le percevais avec ma vision sexiste de l’époque : pas très sophistiqué, basé sur les réflexes…

Dix ans plus tard, mon petit ami m’initiait à Super Mario. J’ai d’abord été surprise qu’il joue sans honte à quelque chose qui avait l’air fait pour les enfants, puis j’ai vite compris pourquoi. Là encore je n’osais pas trop jouer. Buter contre la même difficulté en boucle, gaspiller les powerups… J’avais peur de me ridiculiser et de prouver malgré moi que les filles ne sont pas douées pour ça. Ce n’est que bien plus tard, lorsque j’ai pu jouer seule, que je me suis fait un devoir – et une joie – de finir le jeu, jusqu’au bout. Pour me prouver que je pouvais y arriver.

Plus tard encore, un autre copain, d’autres jeux : il me fait découvrir Warcraft 2, Myst, Civilization 2, Age of Kings… Je poursuis l’exploration moi-même et je découvre The Longest Journey et cette héroïne qui me ressemble tellement, dans sa chambre d’étudiante dépouillée… Cette fois, je ne peux plus imaginer que le jeu vidéo ne fasse pas partie de ma vie.

Quelques années passent et c’est encore avec un garçon que j’apprends à me servir d’outils comme Photoshop et bien d’autres, et grâce à qui je finirai par mettre un premier pied dans le développement de jeu. Presque dix ans après, c’est encore mon métier.

Mon parcours de fille et de femme n’était a priori pas fait pour que je croise le jeu vidéo. Malgré la mixité à l’école, bien des choses restaient cloisonnées. Il a fallu que je m’aventure dans une chambre de garçon pour découvrir ces choses un peu sulfureuses. C’est au contact de ces émissaires d’un autre monde que j’ai découvert le jeu vidéo et que j’ai pu m’approprier un petit bout de ce territoire, m’y installer, y apporter mes propres pierres. Et c’est cette mixité dont l’industrie a besoin maintenant.

Mon initiation n’est pas allée de soi. Je me souviens de l’époque où je ne supportais pas d’entendre les cris des unités mourantes dans Command & Conquer, ça me rendait malade. Aujourd’hui, même si je choisis toujours la voie « non-létale » quand elle est proposée, je ne lève même plus un sourcil face à toute l’hémoglobine qui barbouille l’écran de mes jeux préférés. Je me suis peu à peu désensibilisée à la violence virtuelle. Est-ce bien ou mal, ou indifférent, je ne sais pas. Mais je mesure le fossé culturel qui me sépare de mon moi passé quand j’essaie de montrer un jeu que j’aime à ma mère. Je lance The Last of Us, en me disant que l’intro où on joue une pré-ado, ça devrait bien passer. Je m’arrête soigneusement avant l’apparition du premier zombie. Mais c’est déjà trop, elle lâche juste un « Oh, ça fait peur quand même », d’un air embarrassé. J’ai eu plus de succès en montrant Caesar III à ma tante prof d’Histoire. Fascinée par la richesse de la simulation et la relative exactitude historique, elle se demandait déjà si elle pourrait le faire acheter par son collège et s’en servir comme outil pédagogique.

La légitimation du jeu vidéo comme objet de culture se fait petit à petit, et peut-être moins facilement quand ce n‘est pas quelque chose qui a toujours fait partie de son paysage personnel. Comme le faisait remarquer Elizabeth Sampat dans sa conférence à la GDC, 55% des femmes qui travaillent dans le jeu vidéo n’en avaient pas rêvé toute leur vie. A 10, 15 ou 20 ans, je ne rêvais pas d’en faire mon métier. Je n‘y avais même pas pensé. Il faut en finir avec le cliché que pour être développeur de jeu vidéo il faut avoir été prêt à s’ouvrir les veines par passion depuis sa première machine reçue un lointain matin de Noël.

Ça été quelque chose de complètement étranger que j’ai apprivoisé, avant que ça devienne une passion. Ça ne faisait pas partie de mon horizon des possibles. Mais maintenant chaque fois que je rencontre une nouvelle collègue, je me dis que c’est un peu d’horizon en plus pour d’autres petites filles. Comme cette collègue chez qui j’avais passé une nuit : sa fille m’avait prêté un t-shirt pour dormir, un t-shirt Assassin’s Creed que sa mère lui avait rapporté du boulot. Je crois que la gamine n’était pas vraiment joueuse, mais le jeu vidéo c’était « le boulot de Maman ». Ce n’était pas quelque chose de complètement étranger et impensable. Et j’avais dormi dans une chambre mauve, pleine de peluches et de bibelots qui brillent, avec un t-shirt à la gloire d’un assassin.

Les choses changent, assurément.

Merlanfrit se propose de faire un petit tour de ce nouvel horizon avec une série de portraits de développeuses de jeux vidéo : une théma au long cours, à suivre.

(Image d’en-tête : concept art de John Sweeney pour The Last of Us)

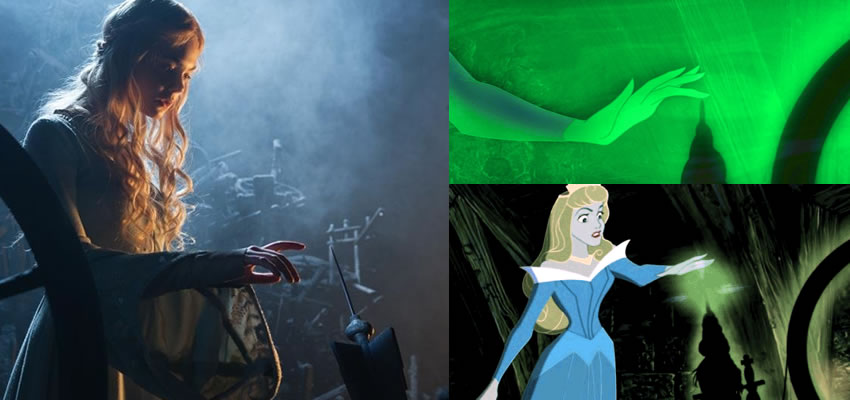

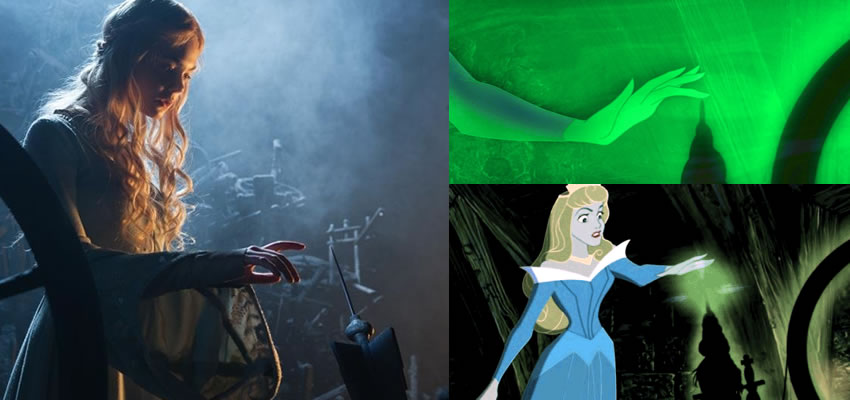

Can you see the difference between these two versions of the same scene?

The finger. It’s not the same finger that Aurora pricks on the spindle.

Like many tales, Sleeping Beauty was all about sex, and losing one’s virginity, and how you should be careful about that. The pointy spindle that pricks your finger and the blood running off, all of this happening when you turn 16 after meeting a handsome prince… the metaphor was obvious. And the old Disney even added this wonderful scene where Aurora dances with a fake prince (mimicked by forest animals) while singing a song about having wet dreams (this is what the song “Once upon a dream” is about, right? See below). A very cute way of talking about teenagers’ sexual awakening.

In Maleficent though, all of this has disappeared (spoilers ahead). Maleficent becomes the princess’ secret adoptive mother. Aurora doesn’t dream about boys, she seems like a little girl who spends her time giggling at fairies. The main twist of this version of the story shows that the Prince’s kiss is unable to wake her when she has fallen into her eternal sleep. It says that love at first sight does not exist (which may be seen as a progress from the Prince Charming trope, but I still find it depressing). And the only true love able to break the spell is the motherly love of the fairy godmother Maleficent for Aurora. An asexual love from a woman who has dedicated her life to seek revenge against her ex-lover, for a girl who dreams of living with this maternal figure forever in a land with no human beings.

I couldn’t shake a feeling of unease when I saw this new ending. I grew up with the Disney movie from 1959, I got the vinyl record for my birthday and dreamed I was Aurora for many years. There’s a lot to say about the image of womanhood it conveys, but at least I felt that it told me it was okay to be in love and to feel desire for a man and fantasize about him. It told me that we’re all born with gifts from good and bad fairies: desires to be wise and kind, but also desires for the unknown and forbidden. In the end, we all want to prick our finger on a pointy spindle.

So when I saw Maleficent, it really struck me that Aurora was pointing the wrong finger to the spindle. The index finger, instead of the middle finger. Come on, we all got the symbol.

(Apart from that the movie is interesting in other ways, and Angelina Jolie is stunning as usual)

And here’s the beautiful song « Once Upon a Dream » by Lana del Rey, with excerpts from both movies:

We don’t see many women game designers in fiction. So I was really surprised when I discovered Amy in Spike Jonze’s Her, and happy to see that female game designers become something real even outside the game industry. I immediately liked her. And I tried to remember if I had ever seen another character like her. I could only think of Allegra in Cronenberg’s eXistenZ. These two characters seem totally different, one is built of so many fantasies and the other of many little truths… But they share the same uncertainty about identity, power and relationships. And I feel that the fact that they are both game designers AND women brings a lot to the stories.

Allegra Geller is « the best game designer in the world », if such a distinction means anything at all. She’s an avant-gardist genius, and her work is worth industrial espionage, conspiracies and attempted murder.

Her games use organic devices that require to be plugged directly into the player’s body, through a “bioport”.

When she connects herself to the device, it’s showed as something weirdly erotic and sensual. Allegra seems somehow addicted to the feeling, and physically attracted to the device. She also uses Jude Law’s character in her pre-game foreplay, but only if he accepts to get this additional hole in his body.

Everything related to these gaming devices is organic, feels like skin or bones, everything seems a little dirty, wet and sticky. The bioports can even be infected and transmit diseases from within the game. The machine becomes half-human while the Humans accept to lose part of their free-will when they’re in the game, playing a scripted scenario through their avatars.

Playing a game seems to be something morbid, weird, a little disgusting, fascinating, a fetishist exploration of the twilight zone where life and death, real and virtual overlap, where bodies and toys are the same, where you accept to lose control and become someone else’s thing, or where you’re the one designing reality for the others.

I feel that Allegra being a woman allowed Cronenberg to push this almost sexual player/designer relation to the extreme, looking for the thrilling moment when you’re not sure if you’re playing or if you’re being played with. Something we are yet to experience in virtual reality games.

Amy is nothing like Allegra. She’s not famous, she’s not a game design genius. She’s just a simple designer working for a company that makes casual games “for women”. We can see her explaining the game concept to Theodore: you play as a woman who must become the perfect mother. You have to feed the kids the right breakfast, and drive them to school before everybody else… If you fail, you lose points and are a bad mother. It feels exactly like so many real time management games, Dinner Dash and the likes.

Amy has nothing to do with her game’s character: she’s not a mother, she doesn’t wear pretty dresses, and above all she doesn’t want anybody to expect her to behave in a specific “perfect” way. That’s the reason why she decides to suddenly end her marriage.

She doesn’t really enjoy the games she has to make, but that’s a living, isn’t it? She dreams of becoming a documentary filmmaker, but she’s too shy to show anybody her first attempts.

In one of her documentary projects, she filmed her own mother while she was sleeping. Amy explains vaguely that we spend a third of our lives asleep, and that maybe it’s the only moment when we really feel free. Quite the opposite of the hyperactive mom in the race for perfection.

Amy jokes about the game, and reveals she has snuck some secret actions in it, like the perfect mother masturbating against the perfect kitchen’s fridge.

I really could relate to Amy’s character: not knowing exactly what you want but being sure you don’t want anybody to tell you, having something to say but looking for the right means to express it…

I liked seeing her at her desk, explaining the game mechanics in front of a big brown board covered in flowcharts and notes. I liked seeing her joking on this stupid perfect clichéd woman she has to make a game about, and the real, lonely, doubtful woman that she is herself.

A reminder that society is a shape-fitting game, and that sometimes you’re not sure if you fit anywhere. You have to deal with rules and constraints, and cheat a little when you need some air, or even retreat in sleep or in a « virtual » friendship with an AI. But what keeps you going is this idea that sometimes you get to be the game designer, and create your own rules, your own world, and your own way to play.

I hope to see more fictional women game designers in the future, as there are more of us each day in real life.

This game was made for the « Boob Jam », read here what it is all about.

Our submission is an anti-3rd person shooter, as you must avoid shooting people with your laser-boobs. Also it’s something of a personal autobiography about having boobs.

You can play the game here.

We weren’t able to add some subtitles, so here’s the script:

When I was, maybe, 14, I was walking along the street, it was a little cold, and I guess my nipples were a little pointy. And that guy asked me if I wanted to have a cup of coffee with him. I politely declined with a smile… and then he saw my braces. Ha-ha! He barely said goodbye. Sucker.

Can you imagine if there were braces for boobs? A metallic contraption that would pull on your boobs all day to make them grow bigger or higher? Teenage girls walking around with exoskeletons under their shirts.

—–

I remember my first bra. It was white with little green flowers, like Scarlett O’Hara’s picnic dress. I was so proud I told everybody about it. My grandpa wrote me back “That’s cool but what on Earth do you put in this bra? Socks?” I didn’t understand what he meant. But my little sister, actually, she used to put socks in her pants, because she wanted a nice bulge, like boys have. She found that pretty. I never put socks in my bra. Scarlett O’Hara wouldn’t do that.

—–

When my boobs first started to grow, it was really painful. At the time I was so shy that I used to sleep with my back turned to the world, my face in the pillow. But I couldn’t lie on my boobs anymore, it was hurting so much! I was desperate. I thought I wouldn’t ever sleep again in my entire life. I thought I’d be forced to lie on my back and that whatever was hiding in the dark would devour me, starting with those stupid boobs.

—–

When I was in junior high, there was this boy who would always pinch my boobs whenever he passed by me. I was so scared I’d never say anything, just blush and try not to cry. But one day I decided I had enough and I clumsily slapped him back. Everyone around laughed. He was so surprised that he asked me out. Asshole.

—–

When I was a kid my mother took me to a joke shop and said I could pick one thing for my birthday. I went to the disguise department and chose a pair of fake plastic boobs. My hippie Mom said it was ok to be curious about boobs at my age… and she bought them. Thinking about it, maybe this was one of the reasons my friends’ mothers stopped them from playing with me.

—–

As a teenager I still had quite small boobs, so I didn’t bother to wear a bra anymore. But there was a trend among boys where they used to try and grab a girl’s bra in their back and make it slap. And of course if a girl didn’t wear any bra they would tell everybody. So in the school cafeteria I would always sit with my back to the wall, like a cowboy in a saloon.

—–

One day in high school I was wearing a large white shirt, musketeer-style. Apparently you could peek between the buttons because one of my friends wrote me a love poem about the nipple he had glanced at. He wrote me a fucking poem. Because he had seen my nipple. Seriously. I think that’s the day I started to wear a bra every day.

—–

It took time before my boobs became boob-shaped. At first they didn’t have much weight and they looked like weird pointed hats. I remember a sleepover with my friends, we were maybe thirteen. In the middle of the night we were playing an invented game, a mix of strip-poker and “Truth or Dare”. Our favourite “Dare” was “Show your boobs for one second”. Hey, what better way to check you’re normal compared to your classmates! Pointed hats everywhere.

—–

It’s funny how pointy boobs were in fashion in the 50s. The bras really shaped them like cones. Nowadays, your boobs need to be round like balls, without visible nipples.

Your underwear really shapes your boobs. I wonder what shape will be fashion in the future, when robots rule the world. Square boobs maybe?

Well, growing some boobs is not simple. You have to get used to them. Anyway one thing I’d really love to have in the future is laser boobs. Shooting at things and people with your boobs. Aiming with your nipples. That would be pretty cool.

Pour l’anniversaire de Ray, un petit Zoltar en Lego… J’ai toujours trouvé qu’ils avaient un air de famille, au niveau du regard :)

Si vous ne connaissez pas, Zoltar est un diseur de bonne aventure automatique qui apparaît dans le film Big (1988) avec Tom Hanks. Dans le film, Zoltar lui accorde son vœu de passer en une nuit de 13 ans à l’âge adulte. Et le gamin se retrouve à travailler dans une entreprise qui crée toutes sortes de jouets, il peut alors proposer ses propres concepts, comme par exemple une BD électronique interactive. J’ai vu le film étant petite et depuis je rêve de trouver moi aussi cet automate. Quoique Ray fait un très bon Zoltar finalement. Et à défaut de faire des jouets, on fait des jeux vidéo :)

Pour faire la figurine et sa cabine, j’ai mélangé des éléments de sets Harry Potter et Prince of Persia. Et j’ai trouvé le boîtier d’exposition ainsi que les pièces d’or et les tiroirs sur le site FireStarToys. J’ai simplement décoré la vitrine au marqueur or Posca (ce qui n’est pas moins orthodoxe que les stickers fournis par Lego, hein !), et imprimé quelques tickets avec différents messages.

Article initialement publié sur Merlanfrit.net

Attention spoilers : l’article révèle des éléments de dénouement du jeu – mais explique justement que ce n’est pas un problème.

The Cave, qui comme son titre l’indique se situe entièrement au fin fond d’un réseau de souterrains rocheux, aurait pu être une variation sur l’allégorie platonicienne de la caverne. Une réflexion sur la difficile connaissance de la réalité et sur les ombres illusoires dont nous nous contentons paresseusement. Ce rapprochement avec le texte philosophique avait été fait, à juste titre, à propos de la critique du jeu vidéo « social » proposée par Little Inferno : le joueur y avait les yeux rivés sur les flammes dansantes de sa cheminée personnelle, et regardait brûler les items dûment achetés en tournant le dos au reste du monde. Mais ce n’est pas l’objet de The Cave, bien qu’il propose son lot de méta-commentaires sur les petits travers du jeu vidéo d’aventure.

The Cave

The Cave aurait pu être les grottes millénaires du centre de la Terre de Jules Verne, objectif mythique autant que scientifique, que l’on atteint pour revenir auréolé de gloire et de vérité, prêt à réécrire tous les manuels. Labyrinthes claustrophobiques, créatures préhistoriques, plantes géantes, cristaux rutilants… Un décor idéal pour un jeu d’aventure. Mais pas du tout : dans la caverne de The Cave, rien n’existe en dehors des paysages mentaux des protagonistes, car chaque « niveau » est la représentation des désirs profonds d’un des personnages jouables. Certes, l’on y trouve des monstres antédiluviens, des trésors oubliés, et même un océan vernien tout au fond du fond. Mais on y traverse aussi bien une fête foraine pour le péquenaud en salopette, qu’une base de lancement de missiles nucléaires pour la scientifique. L’entrée de chacune de ces cavernes mentales se débloque par le personnage concerné. Chacun possède un pouvoir spécial comme la télékinésie ou le piratage informatique, mais ces pouvoirs sont en réalité très peu utilisés au cours du jeu. Ils servent essentiellement de clefs pour ouvrir le passage vers l’univers personnel de chacun des protagonistes.

S’agit-il alors d’un descendant spirituel de Psychonauts, de Double Fine également, dans lequel on explorait des inconscients malades afin de réparer les traumas ? Non plus. Pas de psychologie dans The Cave. Pas de tension entre conscient et inconscient, pas de souvenirs refoulés à combattre. Les personnages ne parlent pas, n’ont pas d’animations représentant des émotions ou des réactions, pas de dialogues. Attendre, marcher, sauter, mourir, une vie de pantin de jeu vidéo. L’histoire de chaque personnage est déjà écrite, nous ne faisons que la reconstituer très littéralement, puzzle après puzzle. Nous mimons un parcours édifiant, et nous collectons les récits sous formes de vignettes illustrées. Les jumeaux maléfiques veulent jouer dehors, complotent d’empoisonner la soupe de Maman, passent à l’acte. Le péquenaud veut séduire la pin-up, se fait rejeter, brûle la fête foraine. La série de vignettes et le gameplay racontent la même historiette en parallèle, l’un étant parfois en avance ou en retard sur l’autre. Mais le fait que l’histoire radote donne l’impression d’un conte dont on connaît parfaitement l’issue, mais que l’on relit tout de même encore et encore.

Non, The Cave n’est pas une caverne, ce n’est pas le centre de la Terre, ce n’est pas le fond obscur d’un subconscient. En réalité, The Cave est une cathédrale. Chaque niveau est un chemin de croix, avec ses « stations » : à chaque étape sa nouvelle vignette, telle un vitrail médiéval qui nous enseigne par une suite de scènes figées la vie exemplaire d’un saint. Tout d’abord ses erreurs et errances, le personnage s’éloigne du droit chemin. Et puis soudain la révélation : in extremis faire le bon choix, ne pas tuer ses compagnons, épouser la pin-up, ne pas assassiner son rival, et trouver la rédemption.

Qu’est-ce qui motive ce changement de scénario ? Absolument rien : à la toute fin du jeu, le joueur peut choisir l’une ou l’autre option pour chaque personnage, mais ce dernier n’a vécu aucune évolution au fil de l’aventure, et le joueur n’a jamais eu aucune décision à assumer. On sait dès le début qu’empoisonner ses parents, c’est mal. Mais on se laisse conduire par le sermon souvent sarcastique du narrateur – la Caverne douée de parole – et on se laisse paresseusement confirmer que le meurtre et la vengeance c’est très vilain. Ces petites histoires fonctionnent comme des mini-allégories, des contes chrétiens – est-ce un hasard si les personnages sont au nombre de sept comme les sept péchés capitaux ? Chacun représente l’orgueil, l’envie ou l’avarice… Dans la scène finale on doit choisir si l’on abandonne les personnages aux profondeurs mortelles de la caverne, ou si l’on les fait remonter vers la lumière par le biais d’une interminable échelle toute symbolique. Les personnages, qui sont des stéréotypes hétéroclites, venus d’époques et d’univers différents, ajoutent à l’impression d’être hors du réel, dans un récit moral ou religieux qui ne tient aucun compte ni du milieu social ni de la psychologie pour définir le bien et le mal. Et qui, surtout, ne prend aucun risque et évite soigneusement de conduire le joueur dans des zones trop ambiguës.

En cela The Cave se distingue des jeux d’aventure récents qui mettent au contraire l’humain, l’intime et le réalisme psychologique au cœur de leur scénario ( The Walking Dead étant le meilleur exemple), quitte à parfois sacrifier la partie « puzzle » traditionnelle. Le jeu partage en revanche avec eux la tendance au voice over d’un narrateur omniprésent ( Dear Esther, Bastion, The Stanley Parable…) qui commente ou perturbe ce que vit le joueur. Comme dans The Stanley Parable, le narrateur est ici très largement une image du game designer tout puissant, qui piège le joueur et lui refuse tout choix. Certains clins d’œil font même référence à Ron Gilbert lui-même ou à Double Fine, tel le mécène qui finance le vitrail mais demande à faire figurer son portrait à côté du Saint.

The Cave est donc une splendide cathédrale, certes passablement loufoque, mais dont on se plaît à contempler l’élégance architecturale pour elle-même : certains niveaux sont spécialement bien réussis, et semblent signifiants par leur simple agencement. La pyramide égyptienne par exemple, qui oblige à quasi sacrifier ses compagnons pour progresser ; ou la demeure victorienne des jumeaux maléfiques, avec ses escaliers qui ne mènent nulle part et l’absence de chambre pour les enfants.

On ressort toutefois de cette cathédrale comme de toutes les autres sans avoir eu de révélation, simplement avec la confortable réassurance que l’égoïsme c’est mal, que les clefs ouvrent les serrures, que les puzzles sont solubles et que tout est comme il doit être. Avec tout de même l’esprit un peu rafraîchi d’avoir pu regarder du coin de l’œil les horribles bas-reliefs décrivant les tourments de l’Enfer : finalement, l’expédition proposée par le narrateur-caverne, c’est un petit défoulement cathartique pour bien-pensants. On assassine et on spolie sans sourciller, mais au bout de la visite il suffit de quelques clics pour se faire absoudre ou pour punir ceux qui ne se repentent pas.

En désincarnant complètement le formalisme judéo-chrétien des jeux à bonne et mauvaise fins (dont le pire exemple récent serait Far Cry 3), The Cave finit par en montrer le ridicule et l’artificialité. Malgré toute la distance sarcastique qui est la marque de Ron Gilbert, pas sûr que l’effet soit voulu, ni que les auteurs aient un autre modèle à proposer. Mais le jeu en retire ce charme des contes tellement cristallisés que leur morale sonne comme les vestiges mystérieux d’un autre temps.

Article précédemment publié sur Merlanfrit.net

A première vue, ça ressemble au jeu le plus chiant du monde.

AVERTISSEMENT : cet article contient quelques spoilers, ne lisez pas avant d’avoir joué si vous souhaitez ne pas gâcher les surprises du jeu.

A la manière de ces simulateurs de feu d’ambiance pour télévision, Little Inferno nous fournit notre cheminée personnelle qui sera pour ainsi dire le seul espace de jeu. On peut alors y brûler des trucs et des machins, tout ce qui nous passe sous la main et regarder le résultat : les objets se disloquent, certains crient ou explosent, cela produit des flammes de différentes couleurs, ou des effets parfois inattendus. Un plaisir hypnotique et un brin pyromane, qui s’essoufflerait vite s’il le jeu n’avait autre chose à proposer.

Ecrit et mis en musique par Kyle Gabler, l’auteur de World of Goo, Little Inferno possède le même ton mi-ironique, mi-mélancolique, et le même univers moderne fait de solitudes juxtaposées et de systèmes absurdes et désincarnés qui s’auto-entretiennent à l’infini. Ici, le climat est détraqué, il neige depuis aussi longtemps qu’on s’en souvienne. La Tomorrow Corporation propose aux enfants un « Little Inferno » individuel, qui est donc une petite cheminée dans laquelle on peut tout brûler pour se tenir au chaud, en attendant un hypothétique redoux. Mais — astuce — il faut d’abord acheter par correspondance les objets qui serviront à alimenter notre feu.

On reçoit des catalogues d’objets et on passe commande. Les objets brûlés rapportent de l’argent et on peut en acheter d’autres, et ainsi de suite. Le jeu propose une série de « combos » à réaliser, qui fonctionnent un peu comme des « achievements » : en brûlant certains objets ensemble on valide le combo et on obtient des timbres qui permettent d’accélérer les livraisons d’objets.

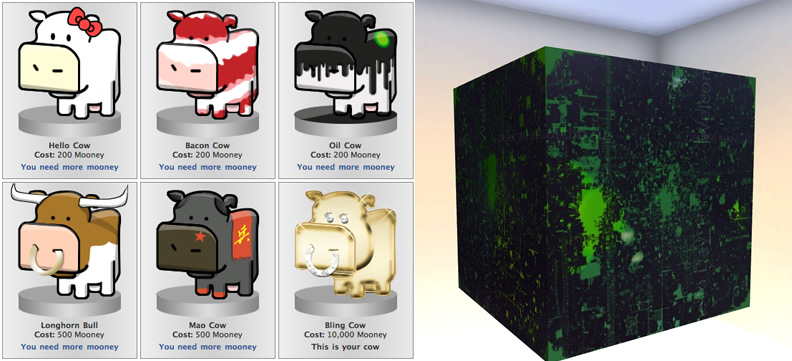

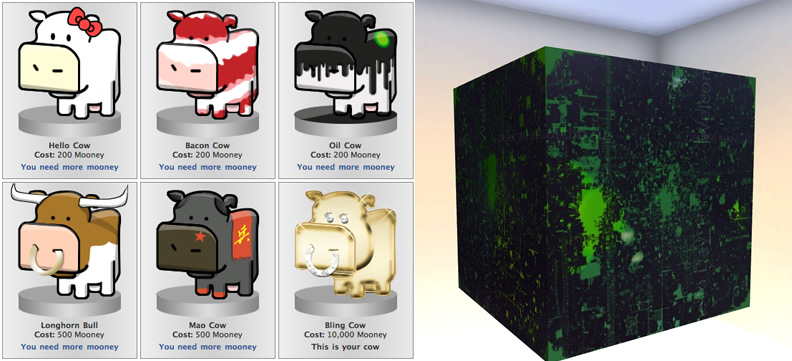

On a quelque chose qui en apparence ressemble à un bête jeu de « grind » : brûler toujours plus pour gagner toujours plus et acheter toujours plus d’objets à brûler… Et dans quel but ? Il n’y a pas de points, pas de chrono, pas de jauge de température. On peut allumer le feu autant de fois qu’on veut, on ne peut pas perdre, mais pas gagner non plus (même si le jeu a une fin). La démarche critique rappelle celle de Cow Clicker ou plus récemment du Curiosity de Peter Molyneux.

Ces deux expériences tournent autour des mécanismes des jeux dits « sociaux » qui reposent sur la répétition en boucle d’actions sans intérêt, motivées non par le fun mais par la promesse d’un futur meilleur item à débloquer. Cow Clicker nous promet une meilleure vache, Curiosity nous promet une nouvelle couche de cubes et tout au fond quelque chose de fantastique qui sera réservé à une seule personne. Cow Clicker voulait mettre en lumière l’ennui fondamental et l’anti-ludisme d’un tel système, mais l’expérience a tourné court lorsque des joueurs s’y sont réellement investis. Quant à Curiosity on ne sait pas très bien ce que Molyneux souhaite démontrer avec ça, mais toujours est-il que des milliers de gens détruisent des milliers de cubes en ce moment-même, espérant atteindre la prochaine couche, puis la prochaine…

Dans Little Inferno cependant, le joueur n’est pas abandonné à son statut de cobaye d’expérience de game design ou de théorie du jeu. Les objets que l’on achète pour les détruire sont des fragments de notre société, des choses personnelles, un souffle d’air du temps. Rien à voir avec la vache dorée qui est tellement mieux que la vache de base. Ici on brûle une carte de crédit, les antidépresseurs de Maman, des sushis surgelés ou même la Lune ou Internet. Certains objets sont faciles à brûler, d’autres provoquent un petit pincement au cœur. Le jeu propose par exemple de brûler nos propres documents personnels : il ouvre un répertoire de documents présent sur l’ordinateur et on peut importer une vraie photo. Dans mon cas, le répertoire ouvert contenait des copies de factures et de papiers d’identité, et de vieilles photos de famille – impression bizarre garantie.

En plus des objets commandés on reçoit aussi des lettres de différents personnages : le monsieur du bulletin météo, la dame de Tomorrow Corporation, mais surtout la petite voisine, elle aussi accro à la cheminée, avec qui une relation va se créer. On peut brûler les lettres ou les conserver, mais cela occupe une place dans l’inventaire. La voisine nous envoie un joli cœur en carton, faut-il le conserver ou l’utiliser comme combustible ? Ce qui commençait comme un gimmick narratif se développe petit à petit et devient une relation épistolaire à la Mary and Max. Deux êtres coincés chez eux, qui compensent la peur du dehors par de petites addictions et qui se soutiennent sans jamais se rencontrer. Dans le film une petite fille australienne mal dans sa peau écrivait à un New-Yorkais atteint du syndrome d’Asperger et le submergeait de questions sur le monde. Cette correspondance leur permettait d’évoluer, dans la souffrance, mais d’évoluer.

De même dans Little Inferno, le joueur incapable de détourner son regard de la cheminée, tient le rôle de l’autiste. Petit à petit l’humain surgit au milieu du système et fait littéralement voler en éclats le « jeu social », avec un changement de perspective et une très jolie fin en forme de parabole. Contrairement à Cow Clicker ou à Curiosity qui se contentent de nous mettre dans la peau de l’âne qui court après la carotte, Little Inferno parle de tout ce qu’il y a autour de la carotte : l’ennui, la nostalgie, l’angoisse, l’envie, mais aussi les autres « ânes ». Faut-il brûler le « bon pour un câlin » ? Faut-il brûler Internet ? A vous de voir.

Article précédemment publié sur Merlanfrit.net

Culpa Innata (2007) est le premier et dernier jeu vidéo développé par la société Momentum. Techniquement boiteux, ce jeu d’aventure allie le kitsch assez Z de hackers qui communiquent par projection astrale à un discours décalé sur le sexe, les rapports hommes/femmes et la politique. Il dépeint une dictature douce et ambigüe, laissant le joueur se débrouiller pour savoir quoi en penser, et propose un gameplay très libre, non linéaire pour l’explorer.

L’univers de Culpa Innata n’est pas une utopie de science-fiction, c’est une projection : comment sera notre monde dans quarante ans s’il continue d’évoluer selon les tendances actuelles ?

Culpa Innata

Culpa Innata met en scène une société « parfaite » dans laquelle le crime a été supprimé, et où les citoyens vivent en harmonie, chacun selon son mérite. Les gens sont évalués, notés et répertoriés dans un diagramme pyramidal intitulé « Index de Développement Humain », en fonction de leur quotient intellectuel et de leur contribution à l’économie. L’objectif de chaque personne est d’évoluer toujours plus haut dans cette pyramide sociale. Ne pas faire ce qu’il faut pour développer son capital personnel, c’est une faute, voire un délit pour lequel on peut être dénoncé. La notion de famille a été abolie et remplacée par un système d’éducation d’Etat optimisée pour obtenir les meilleurs citoyens possible. Même la police se doit de se restreindre dans ses actions pour ne pas entraver la bonne marche du commerce. L’idée de couple ou de mariage n’existent plus non plus : il est de règle d’avoir plusieurs partenaires sexuels, et de ne jamais accorder d’exclusivité à personne.

Pas de passion, pas de colère. Ceux qui transgressent ces lois se voient déportés dans les « Etats-voyous » qui ne font pas partie de la « World Union » (qui consiste en gros en Amérique, Europe et Australie). Là-bas les gens vivent encore comme des barbares qui s’entretuent, se marient et élèvent eux-mêmes leurs enfants dans la pauvreté et la violence. La vraie vie, quoi.

Dans le rôle désagréable du flic un peu fascisant…

La dynamique du jeu repose sur la confrontation de ces deux univers. On incarne en effet Phoenix, agent du gouvernement, qui mène une enquête pour meurtre. Ce n’est d’ordinaire pas dans ses attributions, puisque justement il n’y a plus de meurtres depuis des années. Elle travaille pour le service de l’immigration : elle fait passer des interrogatoires aux candidats à la naturalisation, qui doivent justifier d’un indice de « Développement Humain » suffisant, mais aussi apporter les preuves qu’ils adhèrent sans réserve à l’idéologie de la World Union. Le joueur doit régulièrement s’acquitter de cette tâche en conduisant les interrogatoires : choisir les questions, surveiller les réactions de l’immigrant grâce au détecteur de mensonges. Il faut les cuisiner pour être sûr qu’ils sont prêts à couper définitivement les liens avec leur famille, ou qu’ils n’ont pas de loisirs trop asociaux, comme l’informatique. Ces passages qui nous mettent dans le rôle désagréable du flic un peu fascisant sont parmi les plus intéressants du jeu.

Un système original d’agenda libre et de dialogues à timing limité

Cependant au moment où le jeu commence il y a effectivement eu un meurtre : celui de Bogdanov, citoyen fraîchement naturalisé. Il est mort lors d’un voyage d’affaires à l’étranger, dans des circonstances fumeuses. C’était pourtant un immigré bien intégré, dont personne ne soupçonnait les origines, et qui avait quitté sa Russie natale pour ouvrir une boutique de « choses » : sortes de bibelots de luxe ou de statuettes produisant hologrammes et effets lumineux, totalement inutiles – tout un symbole. Phoenix doit donc enquêter sur cet homme et découvrir s’il était réellement devenu un citoyen modèle, ou bien si son assassinat est lié à son ancienne culture. Pour ce faire, elle ne dispose d’aucune des méthodes de la police scientifique puisque celle-ci a cessé d’exister faute de criminalité. Et de toute façon la scène du crime est à des milliers de kilomètres. Non, tout ce que Phoenix peut faire c’est interroger les collaborateurs et amis de la victime pour tenter de comprendre qui il était. Culpa Innata repose sur un système de dialogues à timing limité assez original, et qui rappelle dans l’esprit ce que prônera Swery65 avec Deadly Premonition : laisser au joueur la liberté de son emploi du temps.

Le temps passe, les journées se suivent : le soir Phoenix ne peut plus importuner les gens et doit rentrer chez elle, remettant au lendemain ce qu’elle n’a pas eu le temps de faire. Mais ce n’est pas grave, les objectifs n’ont pas de limite temporelle ou de priorité, ce qui laisse au joueur la possibilité d’organiser son enquête à sa guise. Selon la loi en vigueur, il est interdit de nuire au commerce : Phoenix ne peut poser que quelques questions à chaque employé de magasin ou de bar afin de ne pas le détourner des clients. Il faut bien choisir ce qu’on veut demander et comment aborder le sujet pour obtenir des informations avant de se faire rembarrer. C’est réellement l’un des points forts de Culpa Innata.

Le jeu ne donne pas d’objectifs liés à la Résistance, c’est au joueur de sortir des rails pour la découvrir

Le soir venu, Phoenix quitte son uniforme, elle peut regarder la télé, rejoindre sa meilleure amie dans un bar ou aller danser. Ou même errer dans les rues la nuit et s’interroger sur la signification de mystérieux messages laissés sur des affiches. L’alternance journée de travail / soirée en civil crée un rythme familier, et permet de percevoir le quotidien de cette semi-dictature : la vie y est tranquille et réconfortante, et pourtant le malaise n’est jamais loin. Phoenix avoue à sa confidente qu’elle ne trouve aucun plaisir dans les relations sexuelles qu’elle entretient pour les convenances. Elle découvre des immigrés qui entretiennent un mariage clandestin, ou des notables hors-la-loi protégés par les autorités… La mort suspecte de l’un d’eux en plein orgasme met Phoenix sur la piste d’un vaste trafic d’appareils de « réalité virtuelle » : ceux qui en ont les moyens fuient en pensée cette société trop stable, quitte à en mourir de plaisir.

Oui bien sûr, cette société parfaite n’est qu’un masque sous lequel grouillent la corruption et l’injustice. C’est ce que ne manquera pas de comprendre l’enquêtrice, et son univers finira de basculer complètement lorsqu’elle découvrira en plus l’existence d’une « Résistance » secrète établie dans une sorte de dimension parallèle. Cette découverte cependant est complètement facultative : c’est encore l’un des points forts du jeu. Le joueur peut se contenter de faire son travail sans rien voir, en bon agent gouvernemental, ou bien décider de sortir le soir pour enquêter librement. Le jeu ne donne pas d’objectifs liés à la Résistance, c’est au joueur de sortir des rails pour la découvrir. C’est uniquement par la volonté du joueur que Phoenix pourra frôler les limites de son monde et apercevoir l’envers du décor.

« Culpa Innata » ou « péché inné » : le titre se réfère au péché originel, c’est à dire la désobéissance à Dieu, le péché de connaissance du Bien et du Mal, la conscience autonome. Au joueur de décider à quel point Phoenix perdra son innocence et prendra conscience de la nature de son monde. La thèse du « péché inné » affirme aussi l’idée que l’humanité hérite de cette culpabilité originelle et est incapable d’être fondamentalement bonne. C’est une question classique du genre de l’utopie, qui prend un malin plaisir à démontrer comment le plus parfait système finit par s’écrouler sous le poids des égoïsmes. Culpa Innata a le mérite de s’intéresser davantage au système qu’à la chute (au contraire d’un Bioshock par exemple).

De nombreux éléments de mise en scène de cette société futuriste reposent sur la sexualité

De nombreux éléments de mise en scène de cette société futuriste reposent sur la sexualité : interdiction du mariage, infidélité obligatoire, mais aussi inversion des rapports hommes/femmes. La plupart des chefs sont des femmes par exemple, et surtout il est très mal vu pour les hommes de draguer : c’est immédiatement considéré comme un signe de faiblesse et de vulgarité. Seules les femmes prennent l’initiative et décident de leurs partenaires.

C’est là que le propos du jeu devient un peu ambigu. On a une dictature dirigée par des femmes en majorité, dans laquelle la violence a été éradiquée, dans laquelle les femmes ont accès à la contraception et ne sont liées à aucun partenaire, n’ont aucun devoir de maternité ou d’éducation des enfants, dans laquelle elles peuvent se promener seule la nuit sans peur et aller seule en discothèque. Personnellement, j’avoue que cette dictature m’a semblé relativement désirable. Tout ceci est-il à mettre sur le même plan que la police de la pensée ou l’étalonnage des êtres humains selon leur capital économique ? Après tout, l’autonomie sexuelle des femmes a été présentée comme un élément de sociétés autoritaires ou utopistes depuis au moins Le Meilleur des Mondes d’Huxley (1932), avant d’être reconnu comme quelque chose de positif. Ici il est difficile de dire si le jeu incite à condamner tout ce modèle de société en bloc, mais ce n’est peut-être pas le cas. Si cet univers est censé être une simple projection de notre avenir, alors tout n’est pas forcément à jeter. On a en tout cas un univers qui n’est pas tout blanc ou tout noir, et le parcours de Phoenix nous pose pas mal de questions passionnantes.

Culpa Innata

Culpa Innata, développé par une boîte de R&D installée sur un campus technologique d’Istanbul, a beau souffrir d’une 3D grossière et plonger allègrement au fin fond de l’uncanny valley avec son moteur de rendu des visages, il possède un style kitscho-futuriste charmant, et des idées de gameplay assez uniques. L’audace des thèmes abordés est surtout remarquable, alors que bien des jeux d’aventure se contentent d’être gentiment loufoques. Pour cela il mérite vraiment d’être redécouvert. Malheureusement la suite, qui était en développement, ne verra sans doute jamais le jour. Il nous reste à attendre 2047 pour voir si le monde évoluera comme Culpa Innata le prédit.

Article précédemment publié sur Merlanfrit.net

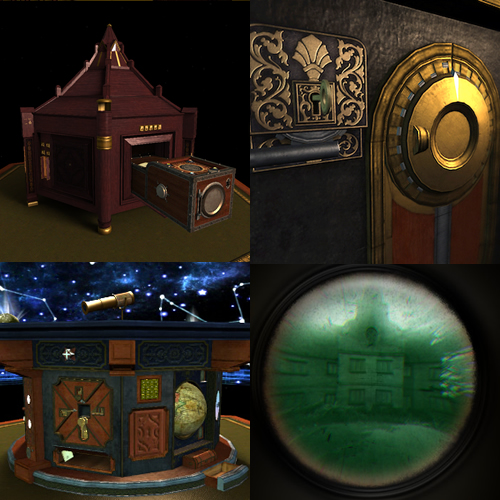

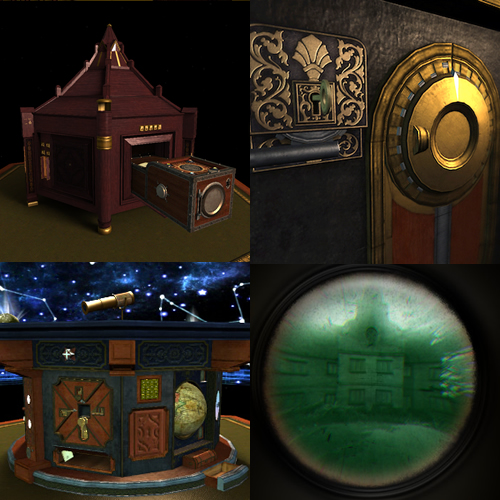

Au rayon des jeux à énigmes, il y a ceux qui se contentent du minimum vital et qui ressassent les mêmes « taquins », « ânes rouges » et autres devinettes à base d’allumettes, comme on en trouve dans les Professeur Layton. Et il y a les jeux dont les énigmes constituent l’univers et l’histoire.

Chercher la solution d’une énigme ou le fonctionnement d’un mécanisme, ce n’est pas un obstacle qui met en pause l’avancée de l’histoire. Au contraire, c’est précisément ce qui construit l’univers. Que les puzzles fassent appel à une certaine logique mathématique, à l’association d’idées ou à l’intuition, ils nous demandent de découvrir le sens caché derrière des éléments à l’apparence ésotérique.

Parfois on nous propose des symboles à l’allure de hiéroglyphes et on joue les archéologues d’Histoires alternatives. Parfois on doit se débrouiller avec des signes astraux ou des suites de nombres. Parfois encore on doit manipuler des verrous compliqués ou machineries retorses…

Dans tous les cas, tout semble émaner d’un autre monde avec lequel nous ne partagerions que quelques données essentielles, comme celles inscrites sur la « plaque de Pioneer« . Et en effet il n’y a souvent pas besoin de dialogues ou d’introductions narrées : ces univers se livrent presque sans parole à la curiosité du joueur. Ils se développent dans le non-dit, leurs mystères se laissent habiter par toutes les hypothèses possibles. Pour créer cet entre-deux-mondes qui ne demande qu’à être appréhendé, ils reposent sur le trompe-l’œil (Gorogoa), le portail de téléportation (Submachine) ou la lentille dimensionnelle (The Room).

C’est notre sélection de puzzle games tout frais.

The Room

Vous êtes seul dans une pièce, il y a un coffre-fort et une lettre à votre intention. Un coffre-fort dans lequel se trouve un coffret dans lequel se trouve une boîte dans laquelle… A chaque nouveau verrou le mystère s’épaissit : de quoi avez-vous hérité exactement ? Une magnifique ambiance, des puzzles très réussis servis par une 3D qui les rend tangibles. Disponible sur iPad.

Submachine

La série réalisée par Mateusz Skutnik en est à son huitième épisode – sans compter les spin-offs, toujours reconnaissable à son style de dessin « à main levée ». Un monde désert, toujours nocturne ou souterrain, plein de machines rétro. Des cryptes ou des sous-marins, des ruines antiques et des couloirs aux portes blindées… Tout ceci communique par le biais de portails de téléportation. Qui a bien pu construire ce réseau abandonné ? Jouable gratuitement sur le web, l’épisode 8 dispose d’une version HD et la bande originale au prix de 2$.

Gorogoa

Ce jeu n’est pas encore sorti mais propose déjà de tester une démo assez fournie qui permet de bien saisir son originalité. Il s’agit d’explorer des illustrations, littéralement : on entre dans un tableau, on en détache l’avant-plan pour le coller sur un autre tableau et ainsi modifier les lieux, on déplace les vignettes pour faire évoluer le level design… Le principe semble absolument brillant. Gorogoa a d’ailleurs remporté un prix à l’Indiecade 2012. Démo à télécharger ici.

Article précédemment publié sur Merlanfrit

Fin de l’été. Les vitrines vendent des pulls et les cartables sont en solde. Même si on ne fait plus sa « rentrée », il y a ce petit souffle de mélancolie et de déprime dans le fond de l’air. C’est le moment de ressortir quelques jeux aux vertus réconfortantes imparables et au parfum doux-amer de saison.

Valeurs sentimentales

Pikmin, c’est un voyage d’exploration au pays des souvenirs d’enfance. Le petit cosmonaute et sa bande de radis pensants retournent chaque feuille de pissenlit et se faufilent sous les souches à la recherche de « trésors ». Les décors rappellent les vacances dans le jardin de Mamie – ou dans le terrain vague derrière l’école, c’est selon. On retrouve un vieux yoyo terreux, un chausson de bébé, des crayons de couleur, une décoration de Noël ou même une vieille disquette. Les trésors sont en plastique, un peu usés, abandonnés : ici on ne recherche pas d’épée de précision de la chouette +12, mais uniquement des objets à la valeur sentimentale. Pour le capitaine Olimar bien sûr, ces objets seront simplement revendus sur sa planète natale, mais pour le joueur terrien c’est un peu une deuxième vie qui leur est offerte – chacun d’eux se voit attribuer un nouveau nom et un nouvel usage. Une double-lecture pleine de douce nostalgie.

A jouer sur Wii ou GameCube en attendant Pikmin 3 sur WiiU. Préférer le 2 pour une meilleure maniabilité.

Boule antistress

Katamari Damacy est un jeu unique en son genre. Un air qui reste dans la tête, une direction artistique incroyable et un gameplay mono-feature simplement génial. Pour plaire au roi du Cosmos, on roule des mondes en boule. On commence par rouler des boulettes en agglutinant sous les meubles des boîtes d’allumettes et des bonbons ; puis on change peu à peu d’échelle et on ajoute à notre boule les meubles, le chien, toute la maison elle-même puis des villes entières dans un roulage vertigineux et hypnotique. Il y a quelque chose de littéralement thérapeutique dans le fait d’attraper tout ce qui passe et de le coller sur sa boule géante, sans se préoccuper de rien. On commence par être bloqué par le moindre objet, on se cogne, on fait des détours, et puis finalement on devient plus puissant : bibelots, enfants, adultes, véhicules, tout y passe, comme si on pouvait ramasser tout ce qui nous fait obstacle dans la vie, tout ce qui nous dérange, et tout rouler en boule avant de tout balancer à la corbeille cosmique. Chaudement recommandé en période de déprime.

L’original est sorti sur PS2 ; toutes sortes de versions sont disponibles sur des plateformes plus récentes (ici Beautiful Katamari sur Xbox 360).

Coloriage gauchiste

De Blob nous propose un scénario gentiment subversif : la révolution par la couleur, contre la tyrannie de la grisaille. Le pays est occupé par les sbires du Comrade Black, tous les immeubles sont blancs, les arbres sont blancs, les gens sont enfermés dans de petits costumes-capsules gris et obligés d’effectuer toute la journée des tâches rébarbatives dans des bureaux tristes. Ça rappelle quelque chose ?… Le joueur peut alors incarner le blob de peinture sauteur qui rendra vie à la ville. Dans une logique qui rappelle le « street art » et les graffitis contestataires, on réveille chaque lampadaire et chaque mur de teintes vives, chaque couleur provoquant des sonorités différentes qui viennent s’ajouter au thème musical. Par la magie de la peinture, on transforme les prisons en cinémas et les puits d’encre en piscines publiques. Sous nos pas, l’herbe redevient verte, le silence et la grisaille laissent place à des quartiers pleins d’animation et de musique. La révolution, simple comme un coloriage ? Faire durer le temps des vacances et de la liberté, une utopie à laquelle il est doux de croire.

En plus les cinématiques des deux épisodes sont d’un tel niveau qu’elles pourraient constituer des courts-métrages indépendants :

Voir l’une des cinématiques de De Blob

Note : De Blob 2 possède un mode coop.

Bonus pour la route : Costume Quest, un cache-cache dans les feuilles mortes.

Article précédemment publié sur Merlanfrit

Le lancement de Greenlight sur Steam suivi de la mise en place d’un « paywall » a généré un flot de réactions des plus enthousiastes aux plus exaspérées, et apporté un éclairage pas toujours flatteur sur les fractures au sein de la « scène indie » – au point qu’on peut se demander si cette appellation veut vraiment dire quelque chose.

Steam étant devenu de facto une plateforme majeure pour le jeu PC dématérialisé, le principe du nouveau programme – permettre à la communauté de voter pour les jeux qu’elle souhaite y voir publiés– avait de quoi susciter l’engouement des développeurs les plus modestes. C’était une occasion inespérée de trouver plus facilement son public, aussi niche soit-il, plus facilement en tout cas qu’avec un plan com qui se résumerait à tweeter des news à une poignée de followers ou à écrire à des journalistes déjà submergés. Bien sûr le côté « concours de popularité » n’est pas fait pour tout le monde, et on sait très bien que certains en tireront davantage profit que d’autres. Le système risque aussi de favoriser les projets qui joueront sur des effets de mode ou sur la nostalgie des joueurs (l’un des premiers jeux validés est un remake HD de Half-Life). Mais que le jeu soit distribué ou pas, c’est déjà une vitrine extrêmement efficace, le genre avec des néons qui clignotent autour.

Greenlight a donc été immédiatement victime de son succès : dès le lancement, la plateforme a été inondée d’innombrables soumissions dont la plupart étaient à peine des jeux, parfois de simples concepts mal fichus ou des bidouillages d’amateurs, et pour certains de purs trolls grossiers. Cela dit, rien d’inhabituel ou d’étonnant quand on ouvre ses portes à l’internet tout entier. Cette situation a alors conduit Valve à prendre la décision de la discorde : demander aux candidats de payer un forfait de 100 dollars pour pouvoir accéder à Greenlight.

Dans leur idée, ceci devrait permettre d’en écarter les trolls et personnes pas sérieuses. Et pour rendre l’opération plus sympathique aux yeux du public, ils ont précisé que tout l’argent perçu sera reversé à une association caritative aidant les enfants hospitalisés. De ceci on peut donc déduire deux choses : Valve n’a pas besoin de cet argent pour financer et maintenir Greenlight ; et Valve n’a pas l’intention d’utiliser cet argent pour payer des gens dont le rôle serait de faire un tri éditorial dans les projets acceptables ou non.

Si tout le monde s’accorde à dire qu’il est en effet nécessaire de ne pas laisser étouffer les bons projets sous une masse de cochonneries, beaucoup de voix se sont élevées pour contester le bien-fondé de cette barrière économique. Certains ont rappelé qu’il existe des gens pour qui 100 dollars est une somme exorbitante, surtout quand il s’agit de payer pour figurer dans un simple concours sans assurance d’être finalement distribué. La pauvreté existe, même chez les développeurs de jeux. Le jeu indépendant n’est pas fait que de « success stories », bien au contraire. On peut avoir créé un jeu qui marche et être tout de même obligé de retourner vivre chez ses parents. Selon le système de protection sociale de son pays, il suffit parfois d’une grave maladie pour se retrouver sous l’eau. Et puis tous les développeurs du monde n’ont pas le niveau de vie qu’on connaît aux États Unis. Est-ce qu’au moins cette somme suffirait vraiment à garantir un niveau de qualité des soumissions ? Si on regarde du côté de l’App Store, qui demande à peu près la même somme et regorge de jeux complètement honteux… La réponse est non, cela ne suffit pas. En revanche une somme symbolique de 5 ou 10 dollars suffirait sans doute à dissuader ceux qui trouvaient drôle de poster en boucle leurs « memes » racistes en guise de projet.

A côté du débat sur le montant exigé, il y a aussi quelque chose d’humiliant pour les développeurs à devoir justifier d’un certain niveau de ressources. Si on demandait de payer pour le fonctionnement du site Greenlight, ce serait différent. Mais le fait que la cotisation aille à une œuvre charitable, même si ça partait d’une bonne intention, ne fait qu’empirer les choses. On demande au développeur d’adopter la posture du bienfaiteur, de celui qui a les moyens de financer des bonnes œuvres parce qu’il a suffisamment réussi dans la vie. On lui demande, comme gage de sérieux, d’allouer une partie de son budget à l’achat de jouets pour enfants malades plutôt qu’à son projet. Si le but est de garantir que la personne est réellement capable de produire un jeu susceptible d’être distribué sur Steam, pourquoi ne pas demander quelque chose qui soit en rapport avec cela ? Comme par exemple, une vidéo de gameplay plutôt qu’un teaser basé sur rien, ou même une démo jouable ? Greenlight n’est pas Kickstarter, on n’y vend pas des idées qui seront peut-être réalisées un jour ; on y propose des jeux pour publication et mise en vente. Alors pourquoi ne pas simplement demander aux candidats, comme simple condition, d’avoir… un jeu à soumettre ?

La réponse est évidente cependant : parce que cela ne permet pas de faire un tri automatique, alors que le paiement permet d’exclure automatiquement certaines soumissions. Et c’est bien d’exclusion qu’il s’agit. Face aux premières protestations, d’autres développeurs ont réagi pour affirmer que quelqu’un qui n’avait pas 100 dollars à mettre dans la promotion de son jeu ne pouvait pas être un « vrai » développeur. Développer des jeux revient cher, requiert du matériel et des logiciels coûteux, alors forcément ce n’est pas pour tout le monde. Et si un jeu ne rapporte pas au moins 100 dollars, c’est qu’il doit être vraiment mauvais, et que son auteur n’est qu’un « hobbyiste ». Parce que si le jeu était bon, forcément il finirait par rapporter de quoi payer le loyer, les courses, les impôts, les médicaments ET Greenlight. Le rêve américain en somme.

On a alors retrouvé le même clivage et les mêmes débats de sourds qu’à l’occasion de la « Pirate Kart » il y a presque un an. Son initiateur, Mike Meyer a d’ailleurs évoqué avec amusement l’idée de faire une nouvelle Pirate Kart pour Greenlight, c’est-à-dire de cumuler en un pack plusieurs dizaines de petits jeux afin de partager les frais de soumission. De l’autre côté, des développeurs, indies mais starisés, prenaient de haut cette foule d’anonymes fauchés. Il y a quelque chose d’assez désagréable dans le snobisme de certains, tel Jonathan Blow qui il y a peu, dénigrait le principe des « game jams » (rassemblement de dizaines de développeurs pendant 48h dans le but de créer un jeu à partir de rien) et organisait sa propre « Depth Jam » avec quelques amis à lui dans une villa en bord de mer avec petits plats traiteur fournis, parce que c’est d’après lui la seule façon de faire du travail en groupe productif. Après les polémiques et débats suscités par le fonctionnement de l’IGF ou par le film Indie Game : The Movie, la scène indie semble de plus en plus socialement fracturée, avec des points de vue irréconciliables, certains développeurs refusant à d’autres le droit de se réclamer de cette même communauté.

Alors bien sûr, c’est vrai, on travaille certainement mieux quand on a les moyens de se consacrer au jeu vidéo, quand on peut se payer un salaire, racheter un PC neuf et avoir une licence Photoshop non crackée. Mais avoir de l’argent de côté n’est pas ce qui fera forcément un bon jeu, de même que faire des jeux courts ou gratuits ou bosser pendant ses weekends n’est pas forcément un gage d’amateurisme – pensons à Vince Twelve qui ne pouvait pas se permettre de lâcher son boulot et a créé Resonance sur son temps libre, avant d’être aidé par Wadjet Eye. Juger un développeur d’après son aptitude à faire du business et non pas d’après sa créativité, n’est-ce pas une forme de suffrage censitaire inversé, dans lequel le candidat doit atteindre un palier de revenus pour être éligible ?

On rétorquera que Steam n’est pas une démocratie et que son but est in fine de faire du business, pas de promouvoir le jeu artsy ou expérimental. Mais c’est aussi une plateforme susceptible d’accepter des jeux au contenu sujet à polémique (comme The Binding of Isaac, refusé par Nintendo pour contenu blasphématoire) ; ou encore une plateforme où, à côté des gros titres, on peut trouver pour 2 ou 3 dollars ou même gratuitement des jeux qui durent 15 minutes, une heure, mais qui proposent quelque chose de différent à expérimenter, même au risque d’être parfois un peu pourris. Il y a et il doit continuer d’y avoir une place pour ces jeux-là, dont le but premier n’est pas d’enrichir leur auteur.

Mais ce qui suscite la méfiance voire le mépris des développeurs établis, ce sont peut-être justement ces jeux gratuits ou presque, qui n’ont pas été conçus dans une perspective commerciale. Cela s’inscrit dans un contexte général de baisse des prix des jeux : plus personne ne veut payer un jeu à 60 euros, on considère qu’un jeu iPhone à 2 euros est hors de prix, et de plus en plus de titres se tournent vers des modèles « free-to-play ». Pour des indies dont le public est restreint, atteindre la rentabilité dans ces conditions devient vite compliqué. De plus, sur l’App Store ou sur Facebook, jeu gratuit ou free-to-play sont souvent synonymes de mauvais jeu ou de « pay-to-win ».

Cette situation explique en partie l’hostilité vis-à-vis de ce qui risquerait d’ouvrir Steam à un flot de jeux gratuits (les free-to-play y sont déjà présents mais relativement peu nombreux) ou à faibles « production values », et de noyer les autres projets dans la masse. Le même mépris se retrouve dans les commentaires sur Greenlight vis-à-vis des jeux qui « ressemblent à des jeux en Flash » – une esthétique qui pourtant pourrait qualifier de nombreux titres parus sur Steam ( The Binding of Isaac, mais aussi Realm of the Mad God, Super Meat Boy, Super Crate Box, Revenge of the Titans…) Mais refuser les jeux un peu « low polish », c’est aussi se fermer à une conception du jeu vidéo laboratoire, et c’est dommage.

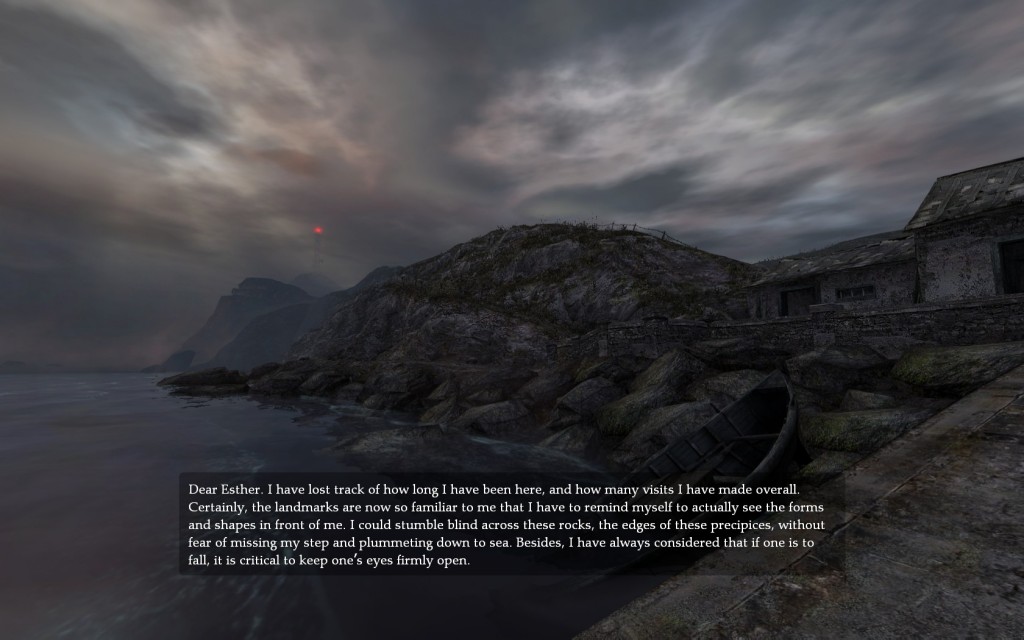

Dear Esther a d’abord été un simple mod un peu boîteux avant d’être un jeu qui marche. The Stanley Parable a d’abord été un autre mod à succès avant que son auteur ne décide de soumettre à Greenlight un remake HD qui sera sans doute payant – afin d’atteindre la légitimité ? Sans cette première étape de bidouillage, pas de jeu. De même les jeux édités par Wadjet Eye et disponibles sur Steam (après avoir été refusés de nombreuses fois) ont été créés sur Adventure Game Studio, un logiciel gratuit de création de jeu pour non-codeurs. Alors que certains indies manifestent pour plus de créativité et de diversité dans les jeux, d’autres reproduisent le modèle dominant en considérant la rentabilité comme condition nécessaire pour entrer dans leur club privé des gentlemen developers.

La prochaine fois qu’un étudiant ou un ex-prof bidouille un truc génial, espérons qu’il aura 100 dollars de côté et l’envie de les consacrer à un concours du trailer le plus classe. Mais espérons surtout qu’il ne laissera personne juger de son talent en fonction de ça.

Article initialement publié sur Merlanfrit dans le cadre de la thématique-vacances « Sous les pixels, la plage ! »

Un petit garage familial au bord de l’océan. Le style est « ethnique » comme on dit dans les magazines de déco : crépi, bois peint, bambou, toit de paille, plantes vertes d’agrément… Une petite digue de planches permet aux bateaux ou hydravions d’accoster pour effectuer plein de carburant et réparations.

Un petit garage familial au bord de l’océan. Le style est « ethnique » comme on dit dans les magazines de déco : crépi, bois peint, bambou, toit de paille, plantes vertes d’agrément… Une petite digue de planches permet aux bateaux ou hydravions d’accoster pour effectuer plein de carburant et réparations.

La musique d’ambiance a des accents jamaïcains (extrait à écouter en fin d’article), de même que les propriétaires ; ils sont frères et travaillent pour une invisible mais bienveillante figure parentale, Mama ou Kaonandodo. Quelle que soit la demande du client, et même si elle n’est pas tout à fait légale, on y trouve toujours ce qu’il faut.

Dans Beyond Good & Evil, Jade pouvait venir améliorer son hovercraft au garage Mammago, dont les garagistes « jamaïcains » étaient des rhinocéros anthropomorphiques. Chaque amélioration permettait d’accéder à de nouvelles zones toujours plus lointaines et interdites, jusqu’à doter l’appareil d’un moteur stellaire non réglementaire pour quitter la planète et aller visiter la lune.

Dans The Journey Down, Bwana et Kito gèrent le garage en l’absence de leur père adoptif. Eux sont humanoïdes, mais le design de leurs visages reprend d’anciens masques africains traditionnels, ce qui leur confère une certaine étrangeté. Ils se voient chargés par une énigmatique cliente de remettre en état de vol leur vieil hydravion qui servait de serre à cactus – quitte à aller voler les moteurs ailleurs. Ils s’envolent alors pour les mystérieux « bords » de l’océan, dont les marins rapportent d’effrayantes légendes.

Ces deux garages « jamaïcains » sont des îlots de liberté à l’écart d’une dictature, celle des sections Alpha ou celle d’Armando Co. Un inframonde à l’extérieur de la grande cité, où règnent la débrouille, le marché noir, le troc, le bricolage et l’entraide (ce qui s’adapte parfaitement bien au gameplay d’un point & click pour le cas de TJD). Ils sont le dernier refuge des résistants et le point de départ vers l’aventure. Leur exotisme et leur ambiance portuaire en sont les symboles, ces garages sont des embarcadères vers un ailleurs plus radieux, ils sont un tiers-monde idéalisé à l’abri de la déshumanisation des sociétés industrielles.

Bien entendu dans les deux cas, ces personnages et leurs habitats sont des créations d’occidentaux blancs, qui n’échappent que de justesse aux clichés post-coloniaux de la nonchalance et de la bonhomie tropicales. En témoignent la confusion entre influences africaines (les masques, les rhinocéros) et jamaïcaines, comme si c’était un peu la même chose* ; et le fait que dans les deux cas, les personnages soient présentés comme de grands enfants pas tout à fait libérés de l’influence parentale.

Un personnage exotique ne l’est que par rapport à un référent ; et envisager un personnage sous cet angle, c’est renoncer à s’identifier à lui. Cependant cette fois, dans The Journey Down, le garagiste au débit traînant et à la coupe rasta ne sera pas un PNJ complaisant et « typique », mais le héros lui-même. Les prochains chapitres à paraître nous révéleront peut-être vers quoi il s’est embarqué, et quel est « l’ailleurs » du garagiste jamaïcain.

Voir aussi : le Captain Dread de Monkey Island 2, un autre fournisseur de moyen de transport à l’accent jamaïcain.

Suggestion musicale pour cet article :

* même si bien sûr, une partie des Jamaïcains sont descendants d’esclaves africains, et si le mouvement rastafari valorise cette origine.

J’ai beaucoup aimé Deus Ex: Human Revolution, et notamment le soin avec lequel sont abordées les problématiques cyberpunk. Avoir la possibilité de se faire greffer des implants ou des membres cybernétiques pour améliorer son corps, ses facultés, et mêmes ses possibilités mentales, cela pose pas mal de questions sur la définition de l’humain, sur la perception de soi-même et de son corps… Mais aussi sur la liberté de pensée alors qu’une partie de soi dépend d’une fabrication industrielle qui nous échappe… Ou encore sur l’égalité entre les êtres humains alors que certains n’auront jamais les moyens de se faire « augmenter », tandis que d’autres y sont forcés pour des raisons de concurrence commerciale, comme les prostituées… Tout ceci était abordé de façon très intelligente dans le jeu.

Ce qui m’a toutefois manqué au niveau narratif, c’est un feedback de la part du protagoniste. Adam Jensen se retrouve presque totalement « cybernétisé » suite à un terrible attentat – qui lui a aussi coûté la femme qu’il aime, il ne l’a pas choisi. Il doit redécouvrir son corps et faire avec. Il est un surhomme malgré lui. Il peut en choisir d’en assumer les responsabilités, ou pas. Il découvre également différentes choses sur son passé et son identité au fil de son enquête. Cependant il ne commente jamais tout ceci, à la manière du « personnage-véhicule » qui se contente de servir le joueur sans avoir ses propres opinions.

D’un côté cela servait en effet très bien le gameplay qui permettait au joueur de suivre sa propre voie, et d’obtenir une fin différente en fonction de ses choix. De l’autre, cela brisait parfois l’immersion quand on découvrait quelque chose sur son enfance et que Jensen ne poussait même pas un début d’exclamation. Cela laissait un certain vide, même pour un personnage de RPG, que personnellement j’aurais aimé voir comblé. Je ne pouvais que l’imaginer, en regardant par exemple ce très bel artwork où l’on voit Jensen dans un contexte plus intime.

J’ai imaginé qu’Adam Jensen aurait pu avoir à prendre quelques notes sur sa condition, ses impressions. Je n’en ai écrit que le début, juste pour le plaisir – et très modestement, mon niveau d’anglais n’étant pas suffisant.

Adam Jensen’s Recovery Notes

| Day 5 |

Nothing to report.

|

| Day 10 |

Nothing to report.

|

| Day 12 |

Eye-Know Retinal Prosthesis temporary failure. Spent one day in the dark. Nothing else to report.

|

| Day 15 |

Nothing to report.

|

| Day 16 |

So, Dr Marcovic isn’t satisfied with my “recovery notes”. She wants something more personal and less “military”, as part of my treatment.

Well. I’m not really the kind of guy who comes home to write to his “dear diary” how life’s been a bitch.

I’ll do my best Doc, for science’s sake, if anything.

|

| Day 20 |

Nothing to report. OK, I don’t know what to say. Spent 2 hours at the rehab gym. Arm augmentations seem to respond fine.

|

| Day 26 |

Still feeling dizzy most of the time. Marcovic says it’s caused by nervous hypersensitivity due to the various operations I had. It should get better in a matter of weeks. Everyone is very cautious and patient with me.

|

| Day 32 |

This morning I went for a walk for the first time since forever. It felt good to be on my own, among normal people. Mostly normal people. Without anyone recording my vitals at least.

Something weird happened though. I was leaning against a balustrade, just thinking. I didn’t hear a woman nearby asking me something. She put her hand on my arm. It startled me and I guess my body reacted defensively. I sensed her so distinctly it felt… wrong. Embarrassing. A flow of information was prompted on my retinas. I could tell the exact temperature of her skin, her heart rate. I must have given her an awkward look because she stepped back and went away. This sensitivity should be adjusted. I’m glad not to be a lifeless robot, but this super-acuity just weirded me out all the same.

|

| Day 33 |

According to the clinic staff there is no way of “adjusting” anything. My whole perception is simply more precise, more immediate and more thorough, as if the nervous input was going faster and stronger to my brain. It must be the case actually. I’m supposed to get used to it eventually, and to learn to control it. I’ll just try and avoid being touched or touching anybody for a while.

That part should be easy. The one person I cared for is gone, and the others are afraid of even talking to me. Everybody feels sorry for survivors, but nobody wants to be their friend. Fine by me.

|

| Day 40 |

Been at the rehab gym all day. Running, jumping, weight-lifting… everything went well. My performances are far better than they used to be. This new “Me” is quite impressive. Too bad he’s also two months late.

|

| Day 47 |

Couldn’t get much sleep last night. I can’t get used to this continuous flow of data going through my head. I can hear, see and feel everything so well. Marcovic is right when she advises me to take time before activating any more augmentations. It’s not painful; it’s not even giving me headaches. It’s just that I feel so perfectly awake and aware, as if an invisible spotlight was perpetually dazzling me and forcing me to focus. I wish I could turn everything off. Turn my brain off and have a break.

|

| Day 50 |

I had to buy some new clothes. They told me they had created the prostheses exactly to my natural measurements; but somehow I feel uncomfortable in my old clothes. It’s as if I had gained some muscle mass. Must be part of the “better than life” design of the product. I guess all of this should make me feel better about myself.

Well at least now my clothes size won’t ever change anymore.

|

| Day 62 |

Finally come to the point where I’m feeling a little less self-conscious. I even manage to think about unrelated stuff.

The dizziness is gone.

|

| Day 70 |

A guy in the street praised the quality of my augmentations, and asked how much I had paid for them. I almost punched him in the face. I don’t want people to put a price on me, for fuck’s sake. I’m not for sale.

I know, I know. Is it any different from asking someone how much he makes at work… or rather asking a street-worker how much she charges. You can’t go and ask someone how much money their guts are worth. How much it costs for them to be alive. That’s just wrong.

No matter how futuristic I look, no prosthesis or augmentation will ever be worth what I have lost.

The tiny scar on my left knee that I got when I was six. Playing in the junkyard.

The scraped rib which took a bullet but did not break. First mission with the SWAT.

The freckles on my shoulders that Megan used to pretend to count. It was a joke between us; she used to say that knowing their number would help her identify my body, If I were to be killed in action. Godammit.

|

| Day 71 |

Listen, Dr Marcovic I’m sorry. Please don’t go Freud on me. I was angry, I drank too much. It won’t happen again. But I’m fine, really. I’m a big boy, I’ll manage.

|

| Day 82 |

Sarif asked me what I’d think of going back to work. I said I wanted to.

I am alive. That’s a stupid thing to say, but for these past few months I thought I was kind of dead. In Limbo. I couldn’t even stand to look at what I had become. I thought nothing mattered anymore. I saw myself as someone else’s tool and that was a relief.

I still haven’t replaced the smashed mirror in the bathroom. But I feel that what is left of me is alive, and that I’m still part of this world.

|

Article initialement publié sur Merlanfrit

Il paraît qu’on ne peut pas se rêver en train de mourir : peut-on jouer son agonie ? Quel gameplay peut-on imaginer pour ce moment où le corps et l’esprit ne répondent plus ?

[SPOILER ALERT pour Uncharted 3, Dear Esther, Silent Hill: Shattered Memories]

Il paraît aussi qu’avant de mourir, on voit défiler toute sa vie. Si ce phénomène pourrait avoir un fond de vérité scientifique, l’idée a suffisamment de potentiel imaginaire pour avoir suscité de nombreuses histoires (De It’s a Wonderful Life de Capra à la série Lost, en passant par Dead Man de Jarmusch…) dans lesquelles, au cours d’un flashback prolongé ou d’hallucinations, le personnage pouvait tenter de trouver un sens à sa vie avant de passer dans l’autre monde – ou de se voir accorder un sursis. Ces scénarios de l’agonie reposent sur une dilatation temporelle : les derniers instants du personnage deviennent des jours ou des années, surgis du passé pour être revécus, triés, étiquetés et rangés définitivement. On revoit les querelles, les regrets, les pertes, les bonheurs, et on tente d’en tirer une leçon, ou quoi que ce soit de bon à emporter dans l’au-delà. Être en paix avec soi-même, c’est aussi le but recherché par certains rituels religieux avant la mort.

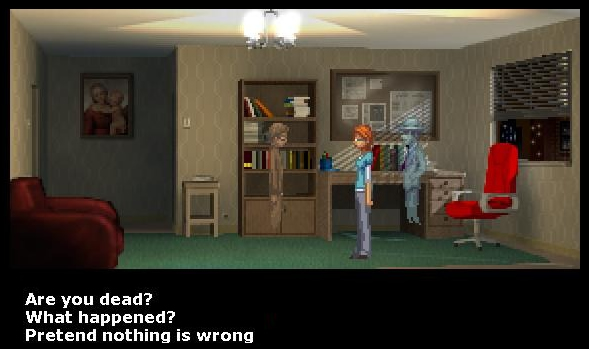

C’est un peu ce qui constitue l’essentiel du gameplay et du scénario des épisodes de la série Blackwell de Wadjet Eye : la medium et son acolyte spectral tentent de mettre de l’ordre dans les souvenirs d’une personne décédée afin que celle-ci puisse accepter son sort et « aller vers la lumière ». Généralement la victime ne se souvient pas avoir été tuée, et refuse de voir qu’elle n’est plus qu’une présence fantomatique qui mime son quotidien comme si de rien n’était. Le joueur doit alors mener l’enquête sur cette personne afin de retrouver des souvenirs déclencheurs et des vérités pour lui faire admettre sa mort. Au moment de partir la victime semble frappée de lucidité : elle comprend quels ont été ses torts, ce qu’elle a raté au cours de sa vie mais aussi ce qui a été vraiment important, et elle semble accepter ce bilan avec sagesse, laissant l’amertume aux vivants.

Les choses sont un peu différentes lorsque le joueur doit incarner la personne qui est à l’agonie ou dans le coma. Il s’agit cette fois d’expérimenter le corps qui ne répond plus et l’esprit qui devient confus. Dans Trauma cela est exprimé par une sorte d’immobilisme de l’univers mental que l’on doit parcourir – une route, une place avec un café, une voie ferrée… Le décor dans lequel on évolue est constitué d’une succession de photos, fixes, parfois floues, dans lesquels on cherche des indices, des souvenirs. Il n’y a pas de mouvement pour aller d’un point à un autre, comme si tout était instantané et simultané : il n’y a aucune durée, pas de temps qui passe. Au fil du jeu on apprend certains gestes à effectuer à la souris pour réaliser certaines actions, comme si on essayait de réveiller nos neurones traumatisés, afin de finalement sortir du coma. En explorant ce labyrinthe immobile, on peut retrouver son chemin vers la conscience.

Uncharted 3 propose plusieurs séquences de délire proche de l’agonie, quand Drake est empoisonné ou bien sur le point de mourir seul dans le désert. Sa vue se brouille, il titube, il hallucine. On ne sait plus depuis combien de temps il erre, il tourne en rond. Et ses peurs les plus refoulées surgissent alors et se mettent en scène devant lui : et si son ami de toujours Sully mourait ? Et s’il mourait par sa faute, à cause de sa quête obsessionnelle d’aventure et d’identité ? L’agonie est ici aussi traitée comme une introspection incontrôlée, dont on sort grandi et un peu plus sûr de soi.

De même dans Silent Hill : Shattered Memories, l’histoire commence par un accident de voiture. On incarne le père qui, s’extirpant du véhicule détruit, part à la recherche de sa fille à travers une ville fantôme. Le temps est incohérent, les gens parlent de sa fillette comme d’une adolescente ayant perdu son père depuis de nombreuses années. A travers les témoignages recueillis, on retrace la vie de cette enfant que l’on a pourtant perdue de vue depuis seulement quelques heures. Le joueur se doute rapidement qu’il n’est pas dans le temps réel, mais dans celui de l’agonie et de la mort : il est déjà trop tard, mais l’esprit a le pouvoir de contempler en un éclair tous les possibles d’une vie future qu’il ne connaîtra pas, et d’en tirer une mince consolation. En réalité ce chef d’œuvre narratif s’appuie justement sur cet horizon d’attente du joueur pour lui réserver un twist encore plus surprenant.