A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis

euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan.

Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem,

suscipit in posuere in, interdum non magna.

|

Article initialement publié sur Merlanfrit.net

Les nuits sont plus longues, on allume les lampes en rentrant chez soi. Dans la rue les ombres grandissent, l’horizon s’arrête à quelques pas : tout semble plus petit, resserré autour des sources de lumière. C’est l’époque d’Halloween, et même si on ne le fête pas, on n’y échappe pas dans le jeu vidéo : les uns sortent leurs plus belles maps décorées de citrouilles, les autres leurs quêtes saisonnières pour gagner des bonbons qui vous changent en troll. Il y a un an, Double Fine sortait Costume Quest sur le XBLA (à présent disponible sur PSN et Steam), un petit jeu qui captait à merveille l’esprit de ce moment : non pas l’attrait du gore, non pas les histoires de fantômes, mais plutôt la sensation enfantine de se sentir petit, trop petit, dans un monde trop grand, familier mais devenu étrange et plein de recoins obscurs…

Costume Quest raconte l’histoire d’un frère et d’une sœur qui, dûment costumés, partent faire leur tournée de « Trick or treat » dans le voisinage. Mais la tournée est compromise par l’arrivée d’une bande de méchants « Grubbins » décidés à emporter tous les bonbons dans leur monde, et qui kidnappent l’un des enfants au passage. On se lance alors à leur poursuite, aidé par quelques amis et surtout par les différents costumes d’Halloween que l’on se fabrique en chemin. Faits de cartons, papier alu et bouts de ficelle, ces costumes se révèlent pourtant dotés de pouvoirs extraordinaires dès que l’on passe en mode combat, c’est-à-dire, bien sûr, dès que l’on entre dans le « jeu » des enfants, qui se transforment comme des super héros de sentai. Dans le feu de l’action, le robot lance « vraiment » des lasers et la licorne fait « vraiment » des arcs-en-ciel.

la suspension d’incrédulité propre à l’enfance fait le charme du jeu

C’est la suspension d’incrédulité propre à l’enfance qui fait le charme du jeu, en reposant sur une mise en abyme : on pourrait être un adulte qui joue un robot géant comme dans d’autres jeux ; mais on est un adulte qui joue un enfant qui joue à être un robot. On n’est pas dupe, et cette distance introduit ce qu’il faut de nostalgie dans la course aux costumes et aux bonbons. Tous les mécanismes de jeu semblent être un peu « pour rire », il n’y a pas vraiment de défi, pas de profondeur dans le gameplay. On collectionne les images cracra et les bonbons pour le plaisir, ça ne sert à rien ou presque : on fait semblant, on se prend au jeu.

Et c’est un réel plaisir de se promener dans les rues mordorées, parsemées de tas de feuilles mortes, à la nuit tombée, à la lueur rassurante des réverbères, à une heure où on devrait normalement être interdit de sortie. Le décor familier devient terrain d’aventures : on fouille les poubelles, on disperse les tas de feuilles pour espérer découvrir des bonbons brillants. Et parfois des passages secrets apparaissent !

Par rapport aux normes classiques il y a une inversion d’échelle entre l’overworld et la zone de combat . On aurait normalement d’un côté une « carte du monde » sur laquelle seraient indiqués les points intéressants – ville, donjon, clairière… ; et de l’autre côté des portions d’espace « zoomés » pour les phases de combat, à l’échelle des personnages. Ici c’est le contraire : le quartier résidentiel des enfants fait office d’overworld sous la forme d’un réseau de rues dans lesquelles chaque maison représente une zone de combat potentiel. Et quand on passe en phase de combat, on « dézoome » pour apercevoir la ville entière, les collines alentours : les personnages transformés par leurs costumes deviennent gigantesques et l’affrontement épique.

le monde finit au coin de la rue

A la fin du combat, l’aventure reprend ses minuscules proportions d’une histoire de gamins du quartier. Cette astuce de design évoque à merveille la perception d’un enfant : le monde finit au coin de la rue et se résume à quelques repères bien connus : la maison des parents, celles des copains, le square, le centre commercial… Plus loin dans l’histoire les personnages se retrouvent projetés dans la dimension des Grubbins, mais la géographie du monde reste exactement la même : un petit réseau de rues bordées de maisons.

D’autres jeux vidéo ont joué de ces rapports d’échelle modifiés pour évoquer l’enfance, avec une nostalgie parfois sereine, parfois un peu morbide. Double Fine proposait déjà dans Psychonauts d’explorer l’esprit des gens : le héros pouvait s’y transporter, et tenter de comprendre les névroses de son hôte en voyageant dans son chaos mental. On se retrouvait entre autres dans la chambre d’enfant d’un professeur, avec un lit immense, des cubes et des jouets géants qui formaient un décor familier en apparence mais difficile d’accès en pratique, à l’image d’un souvenir refoulé. On finissait par découvrir ce souvenir traumatisant tout au bout du parcours.

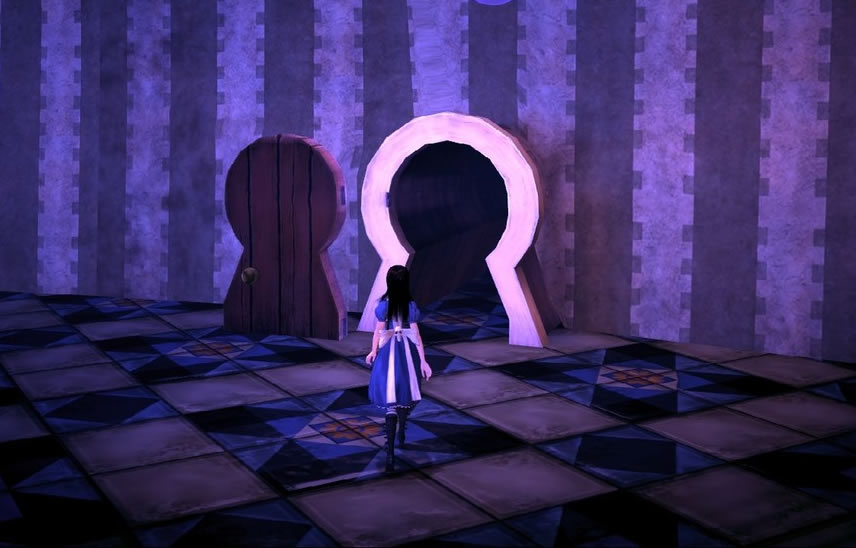

Dans Alice : Madness Returns (voir notre article dédié), tout un chapitre se situe dans un univers fait de maisons de poupées dans lesquelles Alice a la taille d’un jouet. Les couleurs sont sucrées, on y trouve de nombreux berceaux, ici aussi des cubes pour bébés. Il y a un joli papier peint à fleurs, des rideaux à dentelle aux fenêtres, des portraits aux murs. Posés à même le plancher des parts de gâteaux géants, au glaçage appétissant…

un monde trop grand pour lui et dont les bonbons sont des pièges : un monde d’adultes

Et puis si on regarde de plus près, on s’aperçoit que les gâteaux sont pleins de cafards et d’insectes dont les pattes dépassent hideusement. Les chandeliers sont des jambes féminines. Les berceaux sont décorés par de grands yeux fixes. L’enfance que l’on découvre ici est bel et bien morte et meurtrie. Le joueur dans la peau de son minuscule avatar se sent impuissant devant un monde trop grand pour lui et dont les bonbons sont des pièges : un monde d’adultes.

Beaucoup moins sinistres mais tout aussi nostalgiques sont les gâteaux du jeu Pikmin, dont on fêtait justement les 10 ans le 26 octobre dernier. On incarne Olimar, un petit astronaute venu d’ailleurs dont le vaisseau s’est écrasé sur une planète qui ressemble fortement à un jardin terrien – la petite histoire veut qu’il soit inspiré de celui de l’auteur, Miyamoto.

ces souvenirs qui nous sont devenus « aliens », étrangers et fanés

Olimar, aidé par les Pikmins, se met en quête d’éléments pour réparer sa fusée, et ce faisant fouille les recoins et souterrains du jardin, qui se révèlent bondés de trésors divers. Ces trésors sont des chocolats, mais aussi toutes sortes de « souvenirs » : de vieux jouets en bois, un xylophone, une chaussure de bébé, des crayons, un yoyo, des boîtes de conserve aux étiquettes rétro… Autant de vestiges du passé aux proportions démesurées – il faut plusieurs Pikmins pour les soulever – de souvenirs d’enfance qui sont parfois ceux de Miyamoto, parfois des clins d’œil aux souvenirs des joueurs puisqu’on peut par exemple déterrer une Game & Watch ou des bijoux en plastique qui évoquent ceux de la princesse Peach.

Il y a quelque chose de réellement mélancolique dans cette exploration et cette mise au jour d’objets perdus dans la terre, sous une racine… Quelque chose d’un peu triste aussi, malgré l’humour des descriptions qu’Olimar note pour chaque objet : ils seront tous vendus pour quelques pièces à son retour chez lui, comme autant de camelote sans valeur sentimentale. Faut-il y voir une image de l’attitude de Nintendo qui capitaliserait éternellement sur le sentimentalisme des vieux joueurs ?… Probablement pas, mais l’idée est tentante. Ce point de vue lilliputien de l’extra-terrestre Olimar est en tout cas très juste : il nous invite à regarder autrement ces souvenirs qui nous sont devenus « aliens », étrangers et fanés.

L’univers enfantin, plein de jouets et de sucreries disproportionnés est vraiment l’une des fantaisies classiques du jeu vidéo (qui n’a rien inventé d’ailleurs si l’on pense à Casse-Noisette, Hansel et Gretel, ou Pinocchio par exemple) que l’on retrouve mise en scène dans des platformers aux niveaux bariolés comme Super Mario, ou Zool, dont Chupa Chups était le sponsor. Mais un bonbon n’est jamais si bon que lorsqu’il faut le disputer aux fantômes. Finalement c’est peut-être ça, l’esprit d’Halloween : se sentir petit à la lueur des bougies, pendant un jour faire de son chez-soi un espace de jeu, le rendre étrange et inquiétant, et le décorer de toiles d’araignées pour se souvenir que tout passe, même les jeux et les bonbons.

Article initialement publié sur Merlanfrit.net à l’occasion de la thématique « Underdogs » (lire l’édito « Pour le jeu mineur » )

Le jeu Alice : Madness Returns et le film Sucker Punch (Zack Snyder) sont sortis pratiquement en même temps début 2011, et partagent bien des points communs : critiques mitigées au mieux, forte esthétisation souvent citée comme le cache-misère d’une pauvreté de fond, héroïne mi-girly mi combattante, étiquette « émo-gothico-steampunk » qui semble faire obstacle à toute interprétation poussée… Snyder décrit d’ailleurs son film comme « Alice in Wonderland with machine guns« , ce que le jeu d’American McGee est, très exactement (un poivrier faisant office de fusil mitrailleur). De plus beaucoup de critiques ont comparé le film à un jeu vidéo – comparaison péjorative bien sûr, la partie « with machine guns » étant la marque du mauvais goût et du manque de raffinement qui caractériserait le jeu vidéo. Les deux œuvres résistent pourtant à tous ces préjugés et gagnent à être connues pour leur mise en scène du combat entre aliénation et foi en soi-même.

Le parallélisme des scénarios est frappant : dans les deux cas l’héroïne est orpheline, elle vient de perdre sa sœur chérie dans un accident dont elle se rend responsable ; elle est placée dans un établissement psychiatrique sordide, et tombe sous la coupe d’un antagoniste aux penchants pédophiles ; elle devra alors chercher en elle-même la force de confronter tout ce qui la hante : les deux œuvres racontent ce voyage psychique à travers différents univers fantasmés qui se superposent à la réalité.

Quand le jeu et le film commencent, Alice et Baby Doll sont au stade le plus grave de leur névrose, en état de totale impuissance. Silencieuses : Alice est restée catatonique pendant des mois, Baby Doll ne prononce pas un mot pendant quasiment les vingt premières minutes de film. Elles ont perdu tout libre-arbitre, elles sont manipulées par les figures d’autorité : tuteur, médecin, infirmier en chef… Elles se voient alors comme des poupées, gracieuses, inanimées, absentes : l’esprit reflue hors du corps pour se mettre hors d’atteinte. La poupée, métaphore de la femme-objet, est utilisée plus ou moins littéralement au fil des deux histoires.

SOME OF THEM WANT TO ABUSE YOU / SOME OF THEM WANT TO BE ABUSED

Dans Sucker Punch on a le « nom de scène » de l’héroïne, Baby Doll, et son apparence physique irréelle – sa blondeur, son teint pâle, ses immenses faux cils… On a les jolis costumes pailletés dans la version de la réalité où le cabaret aux tons dorés se surimpose à l’asile psychiatrique. On a cette réplique du directeur qui parle des filles qu’il fournit aux clients comme de « jouets » : « You know what it feels like ? Like I’m this little boy, sitting in the corner of the sandbox while everyone gets to play with my toys, but me. So I’m going to take my toys…”

Dans Alice le motif de la poupée est beaucoup plus obsédant, puisqu’on le retrouve dans le design des monstres et du décor, mais aussi dans certaines phases de gameplay. Les ennemis récurrents sont tous des créatures noires informes affublées de têtes de poupées en porcelaine sans yeux. L’un des très nombreux univers visités est constitué de maisons de poupées imbriquées, et même de poupons géants, plus ou moins dénudés : des portes et des tunnels s’ouvrent entre leurs jambes ou à travers leur tête, distillant le malaise avant même qu’on découvre le viol pédophile dont la sœur d’Alice a été victime avant sa mort.

Puis au fil du jeu, la menace réifiante des poupées se fait plus pressante lorsqu’au lieu d’être projetée sur le monde, elle devient intime : Alice est transformée tout entière en une tête de poupée, sans corps, les cheveux rasés, et doit être manipulée par le joueur à coups de maillet ou de canon, dans certains phases de gameplay à mi-chemin entre croquet et flipper. Enfin, c’est au terme de la traversée d’une sinistre fabrique de poupées vivantes que l’on affronte le « boss » du jeu : le « doll maker », version fantasmée du psychiatre qui, comme on le découvre alors, se livrait à la prostitution d’enfants dans le monde réel. Pour parvenir à ses fins il utilisait son statut pour effacer les souvenirs des jeunes patients et les rendre dociles. De même dans Sucker Punch, Baby Doll subit une lobotomie afin de devenir le jouet parfait entre les mains du gérant de l’asile.

Ainsi les deux œuvres mêlent subtilement différents niveaux de réalité, passant de l’aliénation mentale à l’aliénation sociale par écho et métaphore, et dessinent en creux l’image d’un ennemi tellement plus difficile à combattre qu’un ennemi matériel : le combat à livrer sera donc essentiellement fantasmé.

AND IF YOU COMPLAIN ONCE MORE YOU’LL MEET EN ARMY OF ME

En effet l’affrontement est littéralement représenté par des phases de combat armé mises en scène dans un cadre imaginaire. De ce point de vue le film Sucker Punch évoque vraiment le découpage cinématique dialoguée/gameplay d’action que l’on trouve traditionnellement dans un jeu vidéo, chaque « niveau » se terminant par l’obtention d’un item validant la mission. Bien loin du cabaret-asile, l’héroïne et ses acolytes doivent affronter des samouraïs géants, des nazis zombies, des dragons et des robots : tout une fantasmagorie émanant de la culture « geek » dont Snyder souhaitait dénoncer le sexisme.

Alice, elle, se trouve aux prises avec les « ruins » à tête de poupée et des créatures inspirées du livre de Lewis Carroll, dans un combat qui évoque des peurs plus intimes et des souvenirs d’enfance. Certains sont des souvenirs heureux, d’autres évoquent le carcan qu’est la société victorienne, comme le motif du thé, indissociable de l’univers d’Alice, avec toutes ses connotations – colonies, commerce, capitalisme, bienséance, rituels de la bonne société… – qui est spécialement bien exploité dans le jeu (la théière est à la fois une arme et un ennemi, les jets de vapeur permettent de s’élever dans les airs, le décor est parfois fait de services à thé en porcelaine, etc.). Il s’agit dans le cas d’Alice d’une véritable exploration de son subconscient malade : on court après le refoulé (matérialisé par un train-cathédrale qui file à toute vitesse) sans être sûr qu’on a raison de vouloir savoir. Quand Alice rétrécit, elle distingue des marelles-plateformes et des messages enfantins tracés à la craie invisible, et elle peut se faufiler dans des trous de serrure pour accéder à des souvenirs cachés. Le level design onirique vient habilement souligner cette impression de fuite sans fin, avec des niveaux très longs mais aussi très étirés, très aériens – Alice ayant la capacité d’effectuer des triple-sauts dans le vide, de flotter sur de longues distances grâce à sa jupe, ou de faire des bonds en avant sous la forme d’un essaim de papillons. Tout ceci favorise également l’esquive et le combat à distance plutôt que la confrontation directe. Certains parleraient d’un gameplay « féminin »…

GO ASK ALICE WHEN SHE’S TEN FEET TALL

Un autre point commun très intéressant entre les deux œuvres est l’éclatement de la figure de l’héroïne qui s’incarne en différents avatars, successivement ou simultanément, afin d’illustrer le combat intérieur qu’elle doit mener. Alice a sa version « réelle » et sa version « Wonderland » qui change d’apparence selon l’environnement dans lequel elle se trouve. Elle a sa version « petite » et sa version « géante ». Elle a également une version 2D quand elle doit pénétrer dans un tableau. Elle a sa version « tête de poupée » qu’on a déjà évoquée, et elle a sa version « hystérie » – en noir et blanc, sans regard – lorsqu’elle est en danger de mort imminente. La reine de cœur semble également être un double d’Alice, et on en vient même à explorer l’intérieur de son corps et de ses organes, comme pour mieux se demander « qui suis-je ? ».

De même dans Sucker Punch Baby Doll change d’apparence pendant les phases guerrières, même si le changement est subtil : costume plus sombre, plus sexy et « bad ass », chevelure plus longue et fournie – la puissance érotique amplifie la puissance guerrière, à la manière de Bayonetta. C’est vrai pour Alice aussi : si elle est chétive et maladive dans la réalité, elle est fraîche et apprêtée, les cheveux longs, dans Wonderland.

TURN OFF YOUR MIND, RELAX AND FLOAT DOWN STREAM… IT IS NOT DYING IT IS NOT DYING

L’éclatement de l’héroïne va plus loin dans Sucker Punch, quand on finit par réaliser que Baby Doll et Sweet Pea, la « meneuse » des prisonnières du cabaret-asile, sont une seule et même personne, ou plutôt sont métaphoriquement les deux facettes d’un même personnage. Cela n’est jamais dit, seulement suggéré par le prologue, et simplement montré au cours de plusieurs séquences dans lesquelles l’une rejoue exactement une séquence vécue par l’autre, sur une scène de théâtre, parfois même avec une perruque pour mieux se ressembler. Toutes les séquences imaginaires font en réalité partie de la thérapie du Docteur Gorski, qui demande aux patientes de prendre le pouvoir sur le monde par l’imagination, pour surmonter leurs angoisses.

Le film repose sur une construction en abyme extrêmement sophistiquée, qui révèle finalement que le personnage principal n’était pas celui qu’on croyait. Tout est fait pour faire croire au spectateur que les séquences oniriques se passent dans la tête de Baby Doll au moment où elle va subir une lobotomie : une évasion en pensée désespérée comme dans Brazil… En réalité, ceci et le reste se passe probablement dans la tête de Sweet Pea, qui romance pour elle-même son histoire afin de trouver le courage de s’évader. Baby Doll est son « ange » comme elle le dit en voix off dans le prologue, elle est la personnification de sa force intérieure, une projection imaginaire idéale destinée à lui donner foi en elle-même : elle est presque une allégorie de l’inspiration au sens fort, elle dont la danse a le pouvoir d’hypnotiser son public. « I’m the star of the show » dit Sweet Pea, presque sa réplique d’entrée. « This was never my story » dit Baby Doll, presque sa dernière réplique. Une fois que Sweet Pea s’est finalement échappée, Baby Doll, son double imaginaire, peut subir sa lobotomie en souriant : sa mission est accomplie, elle peut disparaître.

Pour Alice en revanche les choses resteront indécises, en demi-teinte : ses différentes incarnations la rendent parfois plus puissante – quand, devenue géante, elle peut piétiner des châteaux entiers, parfois plus faible – quand elle est réduite à une simple tête ballotée comme une balle. Son voyage à travers ses propres cauchemars, dans Wonderland, lui permet finalement de redécouvrir la vérité sur ce qui est arrivé à sa famille et à sa sœur, sur l’identité du coupable ; il lui permet même de réunir la rage et le courage nécessaires pour tuer ce dernier en le poussant sous un train, comme Baby Doll qui poignarde finalement son gardien. Mais Alice ne s’est pas tout à fait trouvée elle-même au cours de son périple, et elle reste à la fin du jeu dans « Londerland », un mélange indéfini entre Londres et Wonderland.

Alice, le personnage comme le jeu, n’a pas la flamboyance de Baby Doll et de Sucker Punch. Le jeu reste magnifique d’inventivité et de subtilité, mais reste en arrière par sa réalisation technique vieillotte, qui le rend parfois trop rigide et trop classique. Le personnage reste un peu fragile et instable, immature, insuffisamment développé ; le dénouement n’est qu’une demi-victoire aux amères révélations, et la narration semble un peu en friche. Mais ces fêlures et ces rouages mal huilés, dans le gameplay, la technique, le scénario ou dans le personnage, c’est aussi ce qui leur confère le charme indéfinissable de l’underdog.

Comme dit le dicton, à plusieurs on fait un plus gros poisson.

C’est pourquoi nous nous sommes lancés dans l’aventure « Merlanfrit » : un site qui parle de jeu vidéo, en préférant l’analyse et le recul à la fiche technique. Les personnes qui y contribuent se sont connues sur certains sites spécialisés ou via une participation au Cahiers du Jeu Vidéo, et ont finalement décidé de rassembler leurs plumes. Je suis particulièrement fière de faire partie des rédacteurs en chef, et j’espère que le site réussira à occuper une place qui est restée bien vide jusqu’ici, tant les game studies sont encore méconnues ou mésestimées en France.

A l’avenir une partie des billets que je poste ici seront d’abord publiés là-bas, en fonction des thématiques que Merlanfrit décidera d’aborder. Depuis le lancement il y a une semaine, plusieurs de ces thématiques ont déjà été lancées, avec de très beaux textes que je vous invite à découvrir.

Mais quel est le projet derrière ce site ? Lisez plutôt le communiqué rédigé par Martin Lefebvre :

www.merlanfrit.net nouveau site d’analyse du jeu vidéo, pour des critiques ludophiles et des game studies à la française.

Lancement du site le 20 octobre 2011, avec un dossier thématique consacré au très controversé L.A. Noire, suivi d’un dossier « Underdogs » qui prendra la défense de jeux de série B à partir de lundi 24 octobre 2011.

Un de plus ?

Peut-être, mais Merlanfrit.net est habité par des critiques.

Des critiques ?

Curieuse créature que le critique ! La gueule pleine d’œuvres, cette étrange bête à tête de poisson lanterne s’intéresse à tout, va fouiner dans les recoins les plus obscurs des ludothèques. Elle a parfois la dent dure, mais sait surtout que pour apprécier sa proie il s’agit de bien la mâcher. Quoique d’une gourmandise presque pathologique, le critique n’est pas prosélyte, et il sait recracher ce qui n’est pas à son goût ; il n’est pas du genre à avaler la bête toute entière, arrêtes comprises. Mais ce n’est pas pour autant un triste sire : il sait apprécier la perle sous les apparences rugueuses de l’huître. Il jette de ses yeux globuleux un regard parfois oblique, mais qui se veut toujours éclairant. Avec sa langue râpeuse, il lui arrive d’employer des mots compliqués, mais c’est parce qu’insupportable cuistre, le critique s’intéresse aussi à la littérature, au cinéma, ou aux sciences humaines.

C’est bien joli votre histoire de critique, mais qui se cache derrière ces masques de poissons ?

Nous sommes un collectif d’amateurs de jeu vidéo, formé au fil de rencontres, autour de sites vidéoludiques indépendants comme Planetjeux.net, ou bien à travers une participation à la revue Les Cahiers du jeu vidéo. Nous venons d’horizons différents : certains d’entre nous travaillent dans l’industrie vidéoludique, mais pour la plupart nous avons de toutes autres occupations, et ce n’est que le soir venu et les enfants couchés que nous enfilons notre panoplie de space marine ou de super détective pour nous cramer les yeux jusqu’à pas d’heure. Une chose est sûre : nous passons trop de temps devant notre écran, et nous avons tendance à jeter sur la réalité des yeux de merlan frit.

Et en pratique, si je daignais cliquer sur votre URL, qu’est-ce que je trouverais ?

En voilà du journalisme d’investigation de si bon matin ! Eh bien, nous avons commencé par une thématique consacrée à L.A. Noire (www.merlanfrit.net/Astre-noir,65) , jeu controversé, désastre industriel, mais tout de même des plus passionnants d’un point de vue narratif.

Notre premier week-end a été dédié à l’IGF 2012 Pirate Kart (www.merlanfrit.net/Secret-Special-Pirate-Kart-Weekend), une compilation de micro-jeux indépendants présentée en guise de provocation à l’Indie Games Festival. Nous nous sommes entretenus avec Mike Meyer (www.merlanfrit.net/2012-IGF-Pirate-Kart-la-pochette), l’initiateur du projet, et nous avons déballé la pochette surprise en expliquant les conditions de création de ces esquisses de jeu.

Ce lundi, nous commençons à chanter les underdogs (www.merlanfrit.net/Underdogs), ces jeux de série B comme Alice : Madness Returns (www.merlanfrit.net/World-War-in-a-Doll-Head), Disaster : Day of Crisis, et bien d’autres, souvent mal-aimés mais qui n’en sont pas moins à défendre.

Dites, vous êtes éclectiques, on risque pas de s’y perdre ?

Comme vous le constatez, tout nous intéresse, des amateurs pas fichus de payer 95 $ pour s’inscrire à un festival indépendant, aux méga-productions.

A partir de début novembre, à l’occasion de la sortie de The Elder Scrolls V : Skyrim, nous consacrerons une série d’articles aux jeux d’exploration, qui nous emmènent au bord du ciel. Pour le reste, vous verrez bien.

Article initialement publié sur Merlanfrit.net

Créer des jeux sans aucune contrainte éditoriale ni censure c’est créer un espace d’expression populaire : revendiquer, protester, exprimer son mal-être ou proclamer « fuck la police », c’est un autre aspect du Pirate Kart, cette compilation sauvage de plus de 300 jeux qui permet à des inconnus désargentés de participer à la compétition de l’Independent Games Festival.

Être développeur indépendant donne beaucoup de libertés par rapport à ce que l’on connaît sur de plus grosses productions : on subit moins les carcans de genre ou de licence, les pressions des éditeurs ; les équipes, les budgets et les temps de développement sont moindres et accordent plus de souplesse… Mais même dans ce cas, on n’est jamais totalement libre. Il faut respecter les contraintes liées à la plateforme sur laquelle on publie, les ratings en termes de violence, sexe, langage, thématiques… Les délais de publication peuvent être énormes, il faut passer une série de tests qualitatifs et techniques…

En revanche lorsqu’on est développeur du dimanche, et qu’on a décidé de se passer à la fois d’un niveau de finition professionnel et de tout espoir de profit, toutes ces contraintes disparaissent, et les jeux peuvent alors acquérir une finalité très différente : comme celle de véhiculer une réaction à l’actualité, un message politique, une expérience intime indicible… en dehors de tout tabou ou toute censure.

La généralisation de l’équipement informatique et d’internet dans les foyers, ainsi que le développement d’outils de création (Game Maker, Adventure Game Studio, RPG Maker, Multimedia Fusion, Stencyl Works…) accessibles aux amateurs, permet au jeu vidéo de devenir un véritable moyen d’expression populaire. Si les moteurs de jeux (Unreal, Unity…) requièrent de bonnes connaissances en programmation, n’importe quel débutant peut bidouiller sur l’un de ces outils après quelques heures de tutoriel.

Le jeu vidéo peut alors devenir un moyen de s’exprimer comme on l’aurait fait en écrivant un pamphlet ou un journal intime, ou comme on peindrait une pancarte pour manifester. Le jeu s’adresse à soi-même, à ses amis ou ses ennemis, jamais au « marché ». C’est une forme d’expression à part entière, qui ne pourra que continuer à se développer. C’est cette façon d’envisager le jeu vidéo qui a conduit Mike Meyer à créer ce Pirate Kart (voir l’entretien sur Merlanfrit.net) : « Ne laisse personne te dire que tu ne peux pas ou que tu ne devrais pas faire un jeu. Bien sûr que tu peux, et bien sûr que tu devrais. »

Si certains participants s’efforcent réellement de venir avec une proposition ludique valable, d’autres n’avaient pas d’autre but que de « s’exprimer », le jeu devenant davantage un moyen qu’une fin. Le Pirate Kart compte de nombreux exemples de cette démarche. Il y a les jeux qui sont simplement provocateurs et qui exhibent des éléments sexuels comme on aurait dessiné des bites derrière la porte des toilettes du collège : Space Phallus, You Have to Knock the Penis… D’autres proposent par exemple un Jésus qui doit détruire des croix en urinant dessus…

Quelques-uns cependant ont réellement quelque chose à dire ou revendiquer. Cette provocation se fait alors légèrement plus politique avec par exemple les jeux d’Anna Anthropy, une autre figure bien connue du jeu indie « d’en bas ». Dans Defend the Land, on doit observer un groupe de femmes qui tournent sur elles-mêmes, la jupe relevée, et cliquer sur celle qui a un pénis et est en réalité transsexuelle. Étant elle-même transgenre, Anna Anthropy avait ainsi exprimé, suite à une polémique sur le web, son exaspération pour la transphobie. Avec son jeu A Game About Choices For At-Risk Youth elle se moquait du discours qui voudrait que l’abstinence soit la seule solution pour ne pas attraper de MST.

Dans Criminal Alley il s’agit de condamner les violences policières : on nous présente trois personnages – un gangster, un policier et un quidam – et on doit cliquer sur le « dangereux criminel ». Il faut systématiquement cliquer sur le policier pour marquer des points.

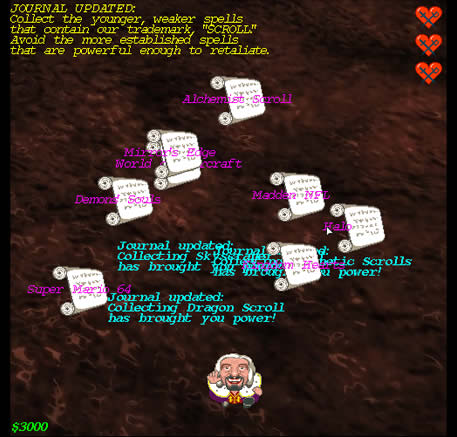

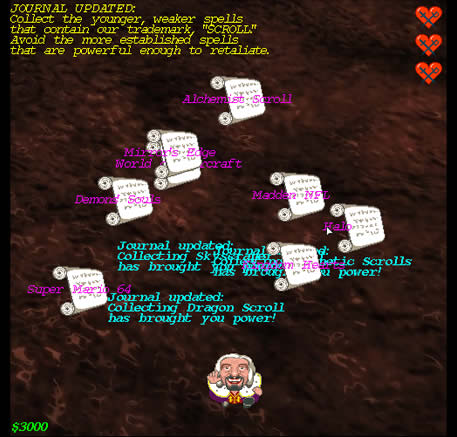

Parodie un peu plus spécialisée et communautaire, son jeu Sky Edge, dans lequel il faut attraper au vol des parchemins (« scrolls ») portant des noms de jeux vidéo bien connus, est une critique de l’attitude du studio Bethesda, qui a récemment intenté un procès à l’indie Mojang (développeur de Minecraft) pour avoir utilisé le terme « scroll » dans le titre de son prochain jeu, terme qui est associé selon eux à leur licence « The Elder Scrolls ».

Tous ces jeux sont généralement assez laids et d’un mauvais goût assumé : réalisés en quelques jours sous le coup de la colère, ce sont réellement des jeux protestataires.

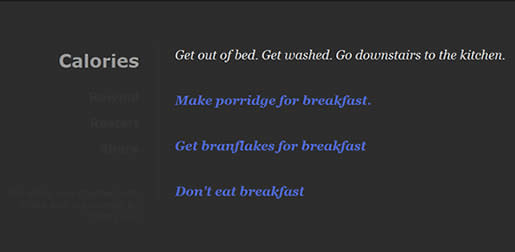

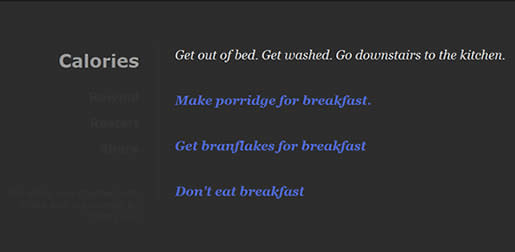

D’autres titres de ce Pirate Kart abordent des thématiques liées à la sexualité ou au machisme, mais aux antipodes des jeux d’Anna Anthropy, ils optent pour une approche intimiste, pudique et abstraite, via le jeu textuel. On ne sait pas si My First IGN Interview, de Nyob, ou Calories, d’Emma Faeron, sont d’inspiration autobiographique, mais ils mettent tous les deux le joueur dans la peau d’une victime, et le confrontent aux choix tous néfastes qui s’offrent à elle.

Le premier nous fait vivre un entretien d’embauche, et le harcèlement sexuel qui peut l’accompagner. Sans grande subtilité, on peut le subir et avoir le job, ou le refuser et repartir sans travail, mais les choix de répliques sont plutôt amusants.

Dans Calories, on vit une journée dans la vie d’un(e) adolescent(e) : tous les choix se rapportent au type de nourriture consommée et à l’exercice physique accompli. On s’attend donc à une conclusion en rapport… mais la journée s’achève par un viol commis par le père du personnage. Et une phrase qui nous indique que peu importe la quantité de calories consommées, notre père recommencera demain. Le joueur peut recommencer la journée, faire d’autres choix de nourriture – les seuls qui se présentent à lui – la conclusion sera toujours la même. Sinistre et désespérant, mais assez intelligent comme façon de mettre en scène la boulimie et l’anorexie comme conséquences de traumatismes plus profonds.

Ces jeux proposent une situation, un témoignage ou un slogan : une expérience à vivre une seule fois. Rarement agréables à regarder, et souvent à la limite du pénible à jouer, ils subordonnent le jeu au message, et ne prétendent certainement pas révolutionner l’art du game design. Ils sont une sorte de croisement contre-nature entre le serious game et le gif animé, la pancarte en carton et le journal intime. Le message est souvent personnel, brouillon, parfois obscur ou aussi non-signifiant qu’un t-shirt du Che.

Le jeu de Crow par exemple, intitulé Rougelaika : a Remembrance, exploite une imagerie soviétique des plus éculées et nous propose de diriger la chienne Laïka (utilisée par les Russes comme sujet de test d’un vol spatial catastrophique) dans un cosmos parcouru par des planètes et des « Oncle Sam » tournoyants… Enfin l’écran final proclame que les « meilleurs scores » sont une manipulation du prolétariat et ne sont donc pas enregistrés. Le message ici paraît fumeux, voire sans objet.

Quoi qu’il en soit on a tout de même un espace d’expression dans lequel peuvent être abordés des sujets comme l’alcool, le tabac et la drogue (par exemple Eliza Edith Escapes Expiration de Sergio Cornaga), ou d’autres thèmes dits « adultes ».

Ces brouillons de jeux auto-expressifs méritaient-ils de figurer dans une compétition telle que celle de l’IGF ? Probablement pas, dans la mesure où ils n’apportent quasiment rien en termes de game design. Cette compilation faite à l’arrache est assez hétéroclite, il faut espérer que les quelques jeux qui ont réellement vocation à être des « œuvres » réussissent à se faire remarquer. Mais le reste est intéressant aussi, simplement en tant que fragments d’individualités, et aussi pour ce que leur existence dit de l’avenir du jeu vidéo comme média populaire.

Quant à savoir si ces jeux contestataires peuvent être d’une efficacité quelconque en termes de résultats, la réponse est probablement non également – pour l’heure. Aussi juste soit le message, s’il ne fonctionne pas bien en tant que jeu, son pouvoir de conviction et de diffusion restera limité : un jeu fait par « un connard de hippie » pour « des connards de hippies »*.

Il faut tout le talent et le travail soigné du studio la Molle Industria par exemple pour qu’un jeu réussisse à faire polémique et à dénoncer des pratiques économiques honteuses : le dernier en date est Phone Story qui dévoilait le coût humain et écologique de fabrication de l’iPhone. Le jeu fut brièvement disponible sur l’Apple Store avant d’être retiré pour des motifs douteux : mais trop tard, le message était passé.

Pour un jeu vidéo d’expression populaire, les conditions sont en tout cas réunies : outils, moyens de diffusion rapides, réseaux, volontés individuelles… Peut-être en ce moment-même un obscur développeur amateur est-il en train de bricoler un We Are the 99 % – the Game qui fera date ? Le jeu vidéo peut réellement devenir un moyen d’expression démocratique universel, et « sauver le monde » – ou, du moins, essayer.

* Ceci est une allusion à South Park. Aucun développeur amateur n’a réellement été insulté pendant l’écriture de cet article.

Abel changea de trottoir et se dirigea vers la cabine de téléportation publique. Il prit place sur la plaque luminescente, prenant soin que ses pieds se positionnent parfaitement sur les traces blanches. Il tira de son portefeuille sa télécarte et la fit glisser dans la fente. Sur l’écran ses données personnelles s’affichèrent, carnet de santé, compte en banque, et il pointa du doigt sa destination sur le planisphère, plusieurs fois jusqu’à sélectionner une cabine d’arrivée précise. Abel changea de trottoir et se dirigea vers la cabine de téléportation publique. Il prit place sur la plaque luminescente, prenant soin que ses pieds se positionnent parfaitement sur les traces blanches. Il tira de son portefeuille sa télécarte et la fit glisser dans la fente. Sur l’écran ses données personnelles s’affichèrent, carnet de santé, compte en banque, et il pointa du doigt sa destination sur le planisphère, plusieurs fois jusqu’à sélectionner une cabine d’arrivée précise.

Le plafonnier émit son vrombissement caractéristique et les parois vitrées de la cabine virèrent au bleu outremer, plongeant le reste de la ville dans une nuit lointaine et aquatique.

Abel soupira et se détendit, seul. Plusieurs fois il s’était demandé s’il ne choisissait pas ce mode de transport uniquement pour le délicieux vertige qu’il procurait. Il savait bien que l’abus en était déconseillé, et que la téléportation n’était pas sans risques. Mais il détestait la promiscuité des spatiobus, et finissait toujours par craquer pour la téléportation, malgré les risques, malgré le prix exorbitant, malgré les sarcasmes de ses collègues qui le traitaient de snob.

La lumière du plafonnier se fit plus douce et le vrombissement plus léger, et les parois de la cabine se colorèrent en un mauve floral. C’était parti.

Abel ferma les yeux. Il avait l’impression de sentir la machine scanner chaque atome de son corps, délicatement, minutieusement, patiemment. Le silence était total, et Abel sentait un gazouillis dans ses veines, un frémissement dans ses muscles, une ondulation dans ses cheveux, comme si chaque parcelle de son corps s’étirait telle un chat au soleil. La caresse de la machine l’enveloppait de ses rayons invisibles, et Abel souriait. Il sentait qu’il devenait transparent, le transfert avait commencé. Dans une cabine lointaine, dans les rues rouges et poussiéreuses du désert de Moabville, son corps commençait à exister aussi. C’était tellement étrange de se sentir un peu dans les deux endroits à la fois, d’apercevoir à la fois les gratte-ciels de Newport et les trottoirs fissurés de Moabville.

Les rayons se faisaient plus pressants, presque palpables, comme pour l’essorer, le presser, pour le faire sortir de lui-même. La lumière se répandait dans son corps à une vitesse vertigineuse et Abel se sentait auréolé de perles murmurantes, rayonnant d’une gloire muette. Son corps se dissolvait alors dans un pétillement de joie, et son esprit vacillait, au bord de la nausée. C’était le point de non-retour du transfert. Abel se voyait, dédoublé, à des milliers de kilomètres, il contemplait son fantôme inversé, et son fantôme le contemplait, et son cerveau désemparé était au bord de la panique.

A ce moment-là, Abel ne pouvait s’empêcher d’avoir peur. Et s’il ne se reconstituait pas dans l’autre cabine ? Et s’il se reconstituait mal ? Il y avait eu des accidents. Des choses monstrueuses. Mais c’était très rare, statistiquement. Et si l’homme qui se dessinait de plus en plus nettement au loin n’était pas lui ? S’il devenait autre à chaque téléportation, sans s’en apercevoir ? Oh pas grand chose, puisqu’on le reconnaissait. Peut-être les cheveux à peine plus clairs, ou un grain de beauté perdu… Ou un souvenir déformé… Et dans quelques années, il ne se reconnaîtrait plus sur ses vieilles photos ? Absurde, se raisonna-t-il dans les deux cabines à la fois.

Abel de Moabville prenait le dessus, et sa conscience de Newport s’estompait peu à peu. Il distinguait maintenant très bien l’enseigne du bazar devant lequel se trouvait la cabine d’arrivée. Il apercevait les passants, et les regardait de l’air de celui qui peut voir sans être vu. Pour eux il n’était encore qu’une éclaboussure lumineuse, à peine remarquable derrière les vitres fumées, néon parmi les néons.

La téléportation s’achevait et la machine semblait pressée d’en finir, pressée de pouvoir se féliciter d’un travail bien fait. Comme un vendeur de costume dans un magasin de luxe, les mains invisibles du scanner tournoyaient autour d’Abel avec élégance, et semblaient tapoter, lisser, ajuster, épousseter, et apprécier le résultat d’un œil impartial et satisfait, faisant mine de ne pas remarquer le trouble du client. Pas une seule cellule ne serait oubliée. Il serait impeccable.

La téléportation était finie, il était arrivé dans sa ville. La lumière du plafonnier baissait, les couleurs redevenaient naturelles, le bruit s’arrêta. Sa carte fut débitée et les portes s’ouvrirent.

Encore parcouru de caresses magnétiques, Abel sortit de la cabine comme on sort de chez le coiffeur, cherchant dans les regards admiration ou moquerie. Mais personne ne prêtait attention à lui, seul le propriétaire du bazar lui adressa un signe de tête, comme d’habitude. Tout en suivant mécaniquement les rues chaudes et sales Abel retenait tant qu’il le pouvait les sensations de la téléportation, derniers frissons, dernières taches de couleur. Les autres n’avaient qu’à se moquer. Ils ne pouvaient pas comprendre.

|

|

Abel changea de trottoir et se dirigea vers la cabine de téléportation publique. Il prit place sur la plaque luminescente, prenant soin que ses pieds se positionnent parfaitement sur les traces blanches. Il tira de son portefeuille sa télécarte et la fit glisser dans la fente. Sur l’écran ses données personnelles s’affichèrent, carnet de santé, compte en banque, et il pointa du doigt sa destination sur le planisphère, plusieurs fois jusqu’à sélectionner une cabine d’arrivée précise.

Abel changea de trottoir et se dirigea vers la cabine de téléportation publique. Il prit place sur la plaque luminescente, prenant soin que ses pieds se positionnent parfaitement sur les traces blanches. Il tira de son portefeuille sa télécarte et la fit glisser dans la fente. Sur l’écran ses données personnelles s’affichèrent, carnet de santé, compte en banque, et il pointa du doigt sa destination sur le planisphère, plusieurs fois jusqu’à sélectionner une cabine d’arrivée précise.